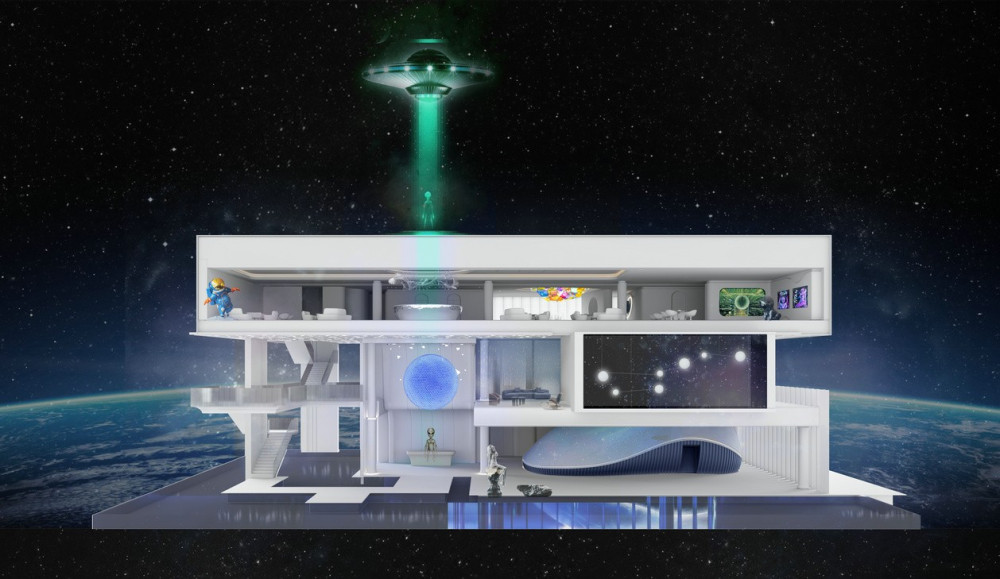

若我们移居外星,还有哪些地球之物值得留恋?在2021,科幻作品的「未来之年」,艺术与技术还能如何书写未来?当世界迈入以「科技」为话语权中心的时代,艺术空间和艺术品如何寻得自己的立足点?……

我们抛出这些问题和思考,携手艺术家造一座由理念或猜想物化而成的宇宙,引导访客脱离现实,沉浸于多维的时空之旅,对话天际。参与共创的每位艺术家都有自己的惯用词汇,「天际」成为其创作的工具和乐器,映射成现实的镜像或是未来的预言,分散于空间的各个关键点。

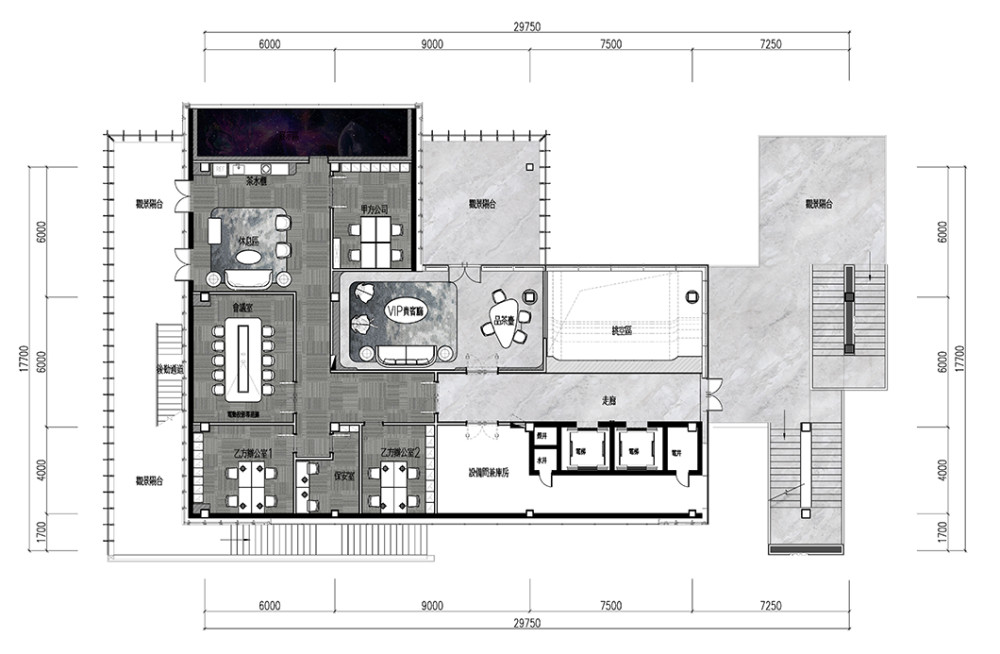

三层阅读区是「ALTTA来自星球」的主题空间,TITAN、BOBO、DINGGU,这些人或物作为地球中诙谐、有趣、魅力的代表被裹进宇航服,他们做客天际宇宙,尔后回归地球,完成ALTTA星与地球间「星际文旅」。

这些自带故事的IP人物与静止的空间、变化的光影、往来的人群相对话,延展了空间的精神内涵与想象力。

阅读区丨布置了「来自星球」的艺术商品及海报、3D打印机等宇宙、科技主题的摆件。前景为艺术家华成作品《奔星》

超过半数的艺术摆件并未采用「ALTTA来自星球」产品的常规尺寸,而是依照空间尺度而专门定制,每个IP人物都朝着访客所在的方向,期待某刻灵魂觉醒,细细讲述天际见闻。

空间以白色为主色调——它具有最广的光谱范围,也是宇航服的常用色。像是陷入冰河时代,万物骤然凝固,液体依托墙面或柱身在,于将静未静之隙,留下曾经奔涌的实证。在此之上,宇宙的蔚蓝无尽、陨石的炫彩斑斓便有了依托,充分彰显自我的存在。

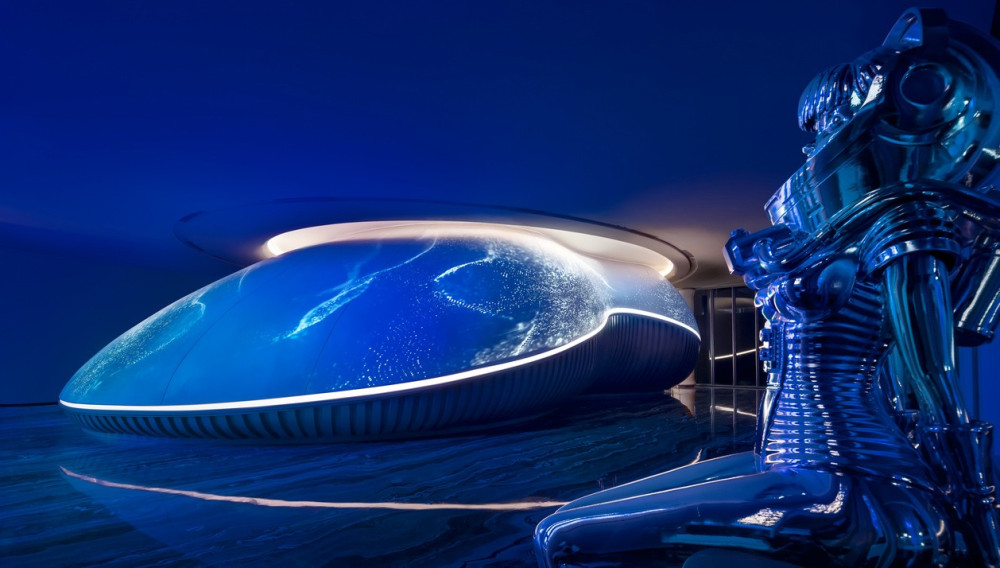

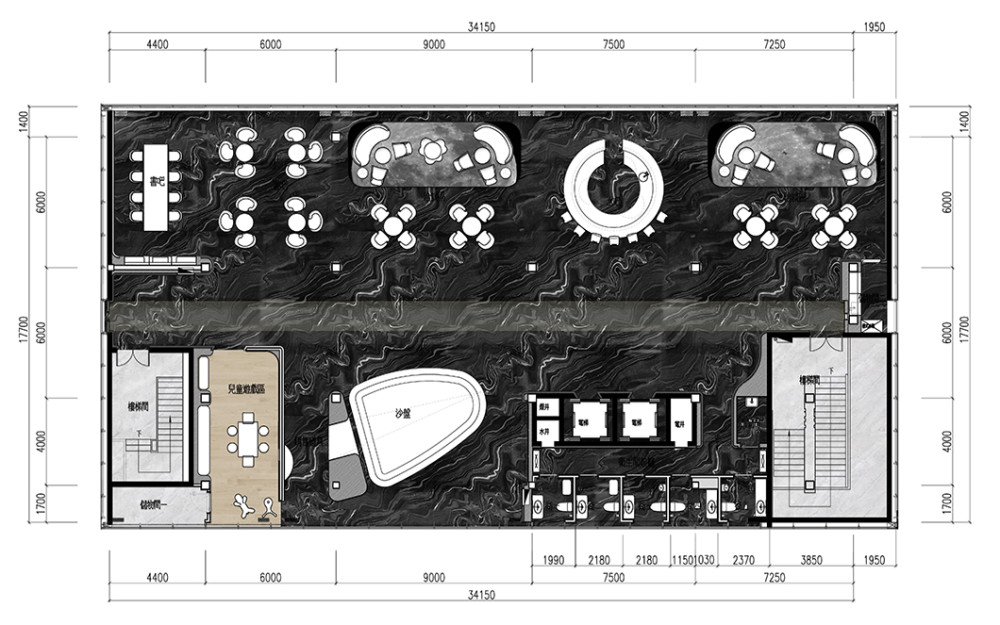

沙盘区以人造石为底、「陨石」(即《奔星》)为顶。作品《奔星》缘起于艺术家华成2020特定时代背景下的悲观沉思「是否地球已然不适合生活?」,在此命题下,衍生出对浩瀚星宇的向往、对亲密关系的渴求及对未来生命的探讨,又以奇幻的、绚烂的、神秘的视觉表达,为空间注入充满希望的、天马行空的想象。《奔星》并非静止不动,而是以光线的明灭起伏,与人的呼吸共频,它借助技术,成为某种独特的「生命体」。

奔星丨由艺术家华成以「太空漫游」为主题创作,几何块面编织出自身结构,简单、坚毅,孤独却炙热,遽然也灿烂。

沙盘背倚着一面墙,墙体的正中设一个圆洞,联通走道。沿着廊道望向《奔星》,便像是经历着但丁《神曲》中的旅程,「我们一起攀登,直到我透过一个圆洞,看见一些美丽的东西,显现在苍穹。

我们于是走出这里,重见满天繁星」。从古至今,在寻觅天际的故事里,宇宙向来只是序曲,绝非终章。

03

天际·诱惑

DIGITAL ANALOG FUTURE

大约在30年前,Kevin Kelly(《连线》杂志主编)曾在《失控》一书中预判,称「人造物表现得越来越像生命体;生命变得越来越工程化」。对待技术迅猛迭代,艺文界有人抱有一种「怀旧式」反感,又有人如KK般,将机器视作「我们的孩子」,一种独立的生命存在形式。

在东莞一个以技术驱动的城市,技术自然而然地成为了设计与艺术的材料。「天际」,则成为一座技与艺共塑的向上、向新的美学价值与精神价值的容器。

门厅处,艺术家郑路的艺术品《0000FF》成为整个空间「开宗明义」之句。它属于艺术家《差翅亚目之目》(即,蜻蜓之眼)作品系列,是一只复眼,由6200个个体组成,犹如生命体,在闪烁、呼吸,是生物和机器的联姻,是无机物和有机物相互嵌套的结果。它的「同宗」属于沙漠、大海或城市空间,因进入室内,受限于对话和视看的方式而开启一场「艺术进化」。