本案的设计深入挖掘天桥文化,将天桥元素与剧场功能完美结合;同时,强调空间使用的多功能性,使各剧场满足不同观众需求,增强经营灵活性。设计过程大体分为:准备预热阶段、概念设计阶段、方案设计阶段和技术分项设计阶段。

准备预热阶段

天桥历史悠久,只有了解天桥的发展历程和基本概况,才能把握天桥艺术中心的总体设计风格,找到市井文化和高雅剧院之间的结合点。我们从时间、空间、民俗学、社会学和政策文化等方面对天桥的发展历程进行研究。

从时间上看,天桥最早建于元代,是天子祭天、祭先农经过的桥,故此得名。元代,天桥一带就有经营饮食业的蒸饼户,经营旧货的穷汉市(亦称“补拆市”)等;明嘉靖年间,天桥地区形成了固定门类的商业街;清朝时期,由于满汉分居,汉族被迁移至前三门(前门、宣武门和崇文门)外,形成了贩卖日用百货和食品的自由市场;民国初年,东龙须沟和正阳门瓮城商户被迁到天桥附近居住,在此经商。

从空间上看,按老天桥的区域划定,天桥东到天坛,南到永定门外沙子口,西到陶然亭,北到珠市口大街以南,这样的布局视野开阔,格局清晰。

从民俗学角度看,天桥形成了市场、戏园子和书茶馆等。1910年至1935年间,天桥先后建有戏园子二十余家,专门演出河北梆子、京剧、评剧、哈哈腔和皮影戏等。天桥的剧场早期为席棚,后期改建为砖瓦结构。

从社会学角度看,天桥地区的社会结构很有特点:一方面,它是最下层民众的生活聚居区;另一方面,清廷明令禁止在内城开设娱乐场所,天桥就成了市民娱乐区兼商业区。

从政策文化角度看,2009年,北京市崇文区提出文化创意产业规划,要大力发展“天坛文化圈”,其中有“一坛四楼”的传统文化修复设想,即以天坛为核心,外围是前门箭楼、永定门城楼、左安门角楼和明城墙角楼;同时建议再加“一线”,变成“一坛四楼再一线”,即借前门外大街改造为步行商业街的契机,将前门、五牌楼、天桥和天坛连成一线。

天桥艺术中心位于北京紫禁城中轴线南侧沿线,东临天坛公园,南接天桥百货商场,北临德云社。经过重新规划,这里已经形成一个规模化、集群化的演艺区。

在做这个项目之前,我们对广州歌剧院、无锡大剧院、上海大剧院和国家大剧院这些国内一线剧院的资料进行了收集、整理、汇总与分析,从剧场地域、观众厅功能、设计语言、建筑声学和电气声学等方面进行了比较研究。

以国家大剧院为例,它的外形像一个蛋壳。一个简单的“蛋壳”,里面孕育着生命,这就是设计灵魂:外壳、生命和开放;“蛋壳”外层喷涂了纤维素,可以减弱下雨时产生的噪声;音乐厅安装了GRG声扩散装饰板,歌剧院采用了金属透声装饰网,观众厅的座椅下还设计有送风静音均流的风口等。我们对同类大剧院的形态、造型和材料等进行研究,为天桥艺术中心的设计奠定了基础。

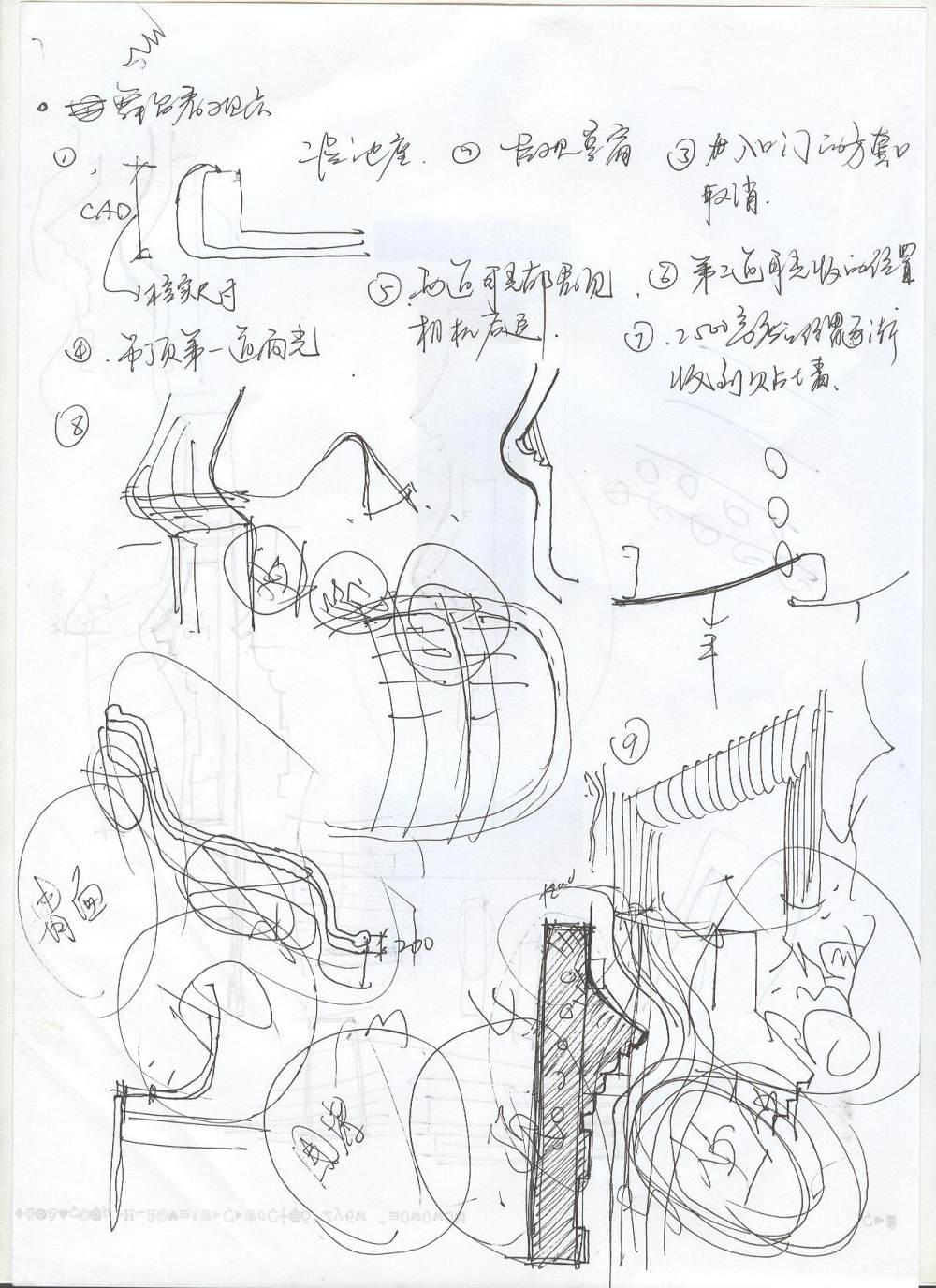

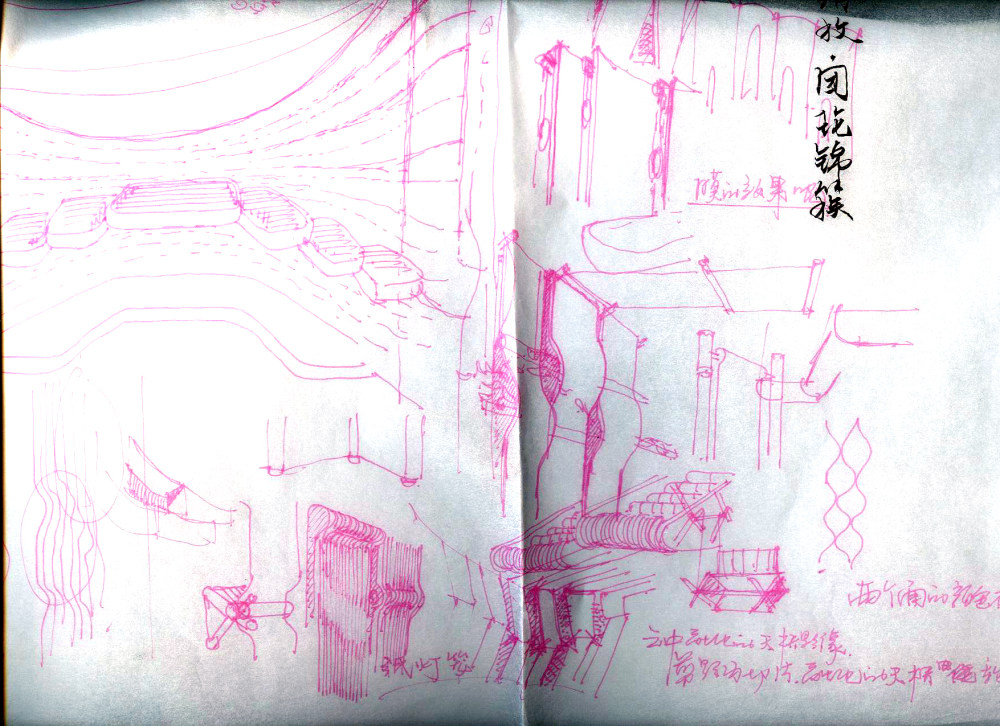

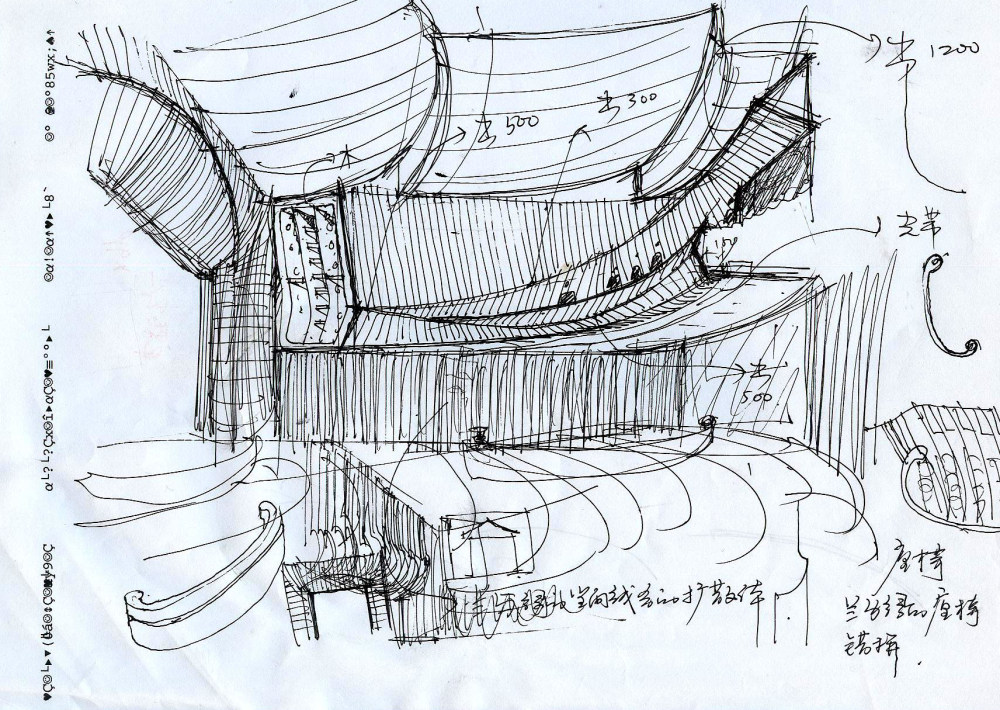

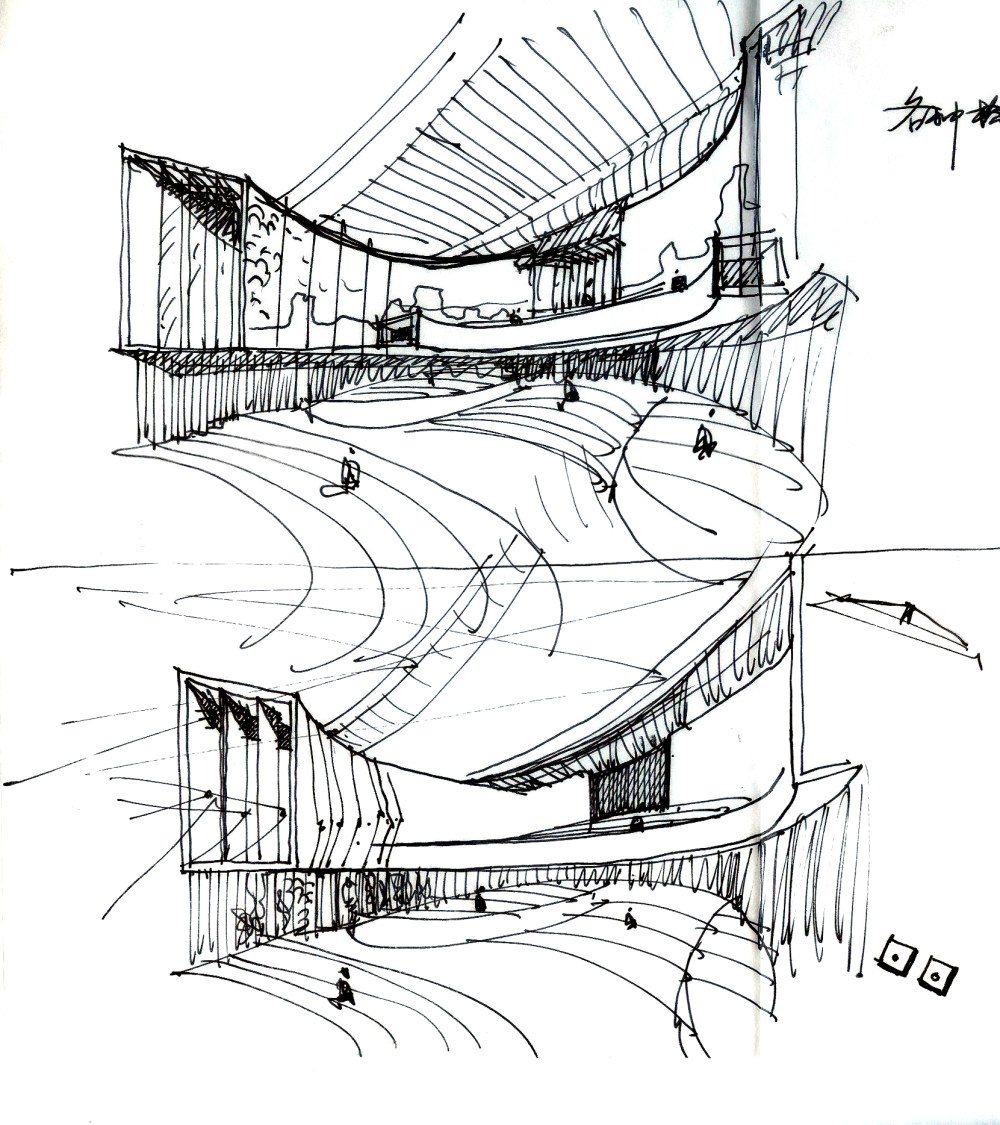

概念设计阶段

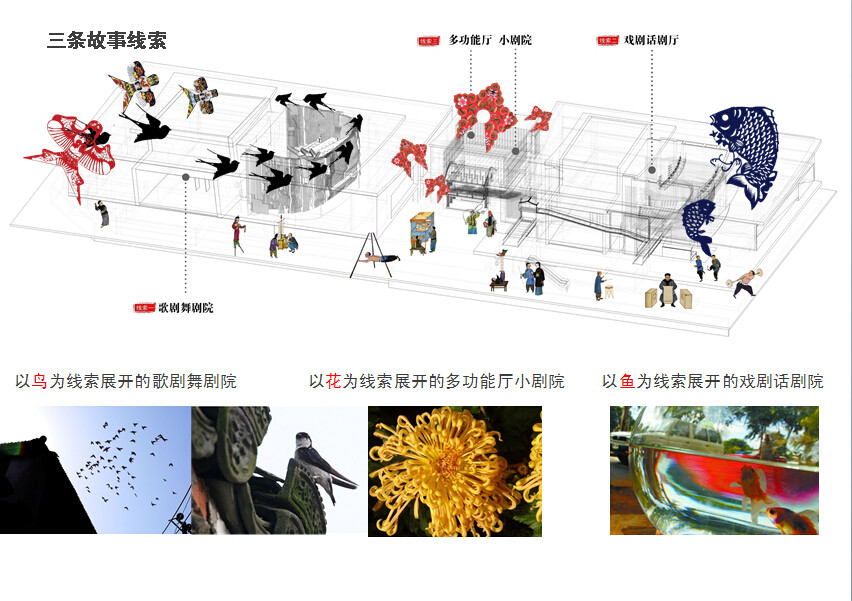

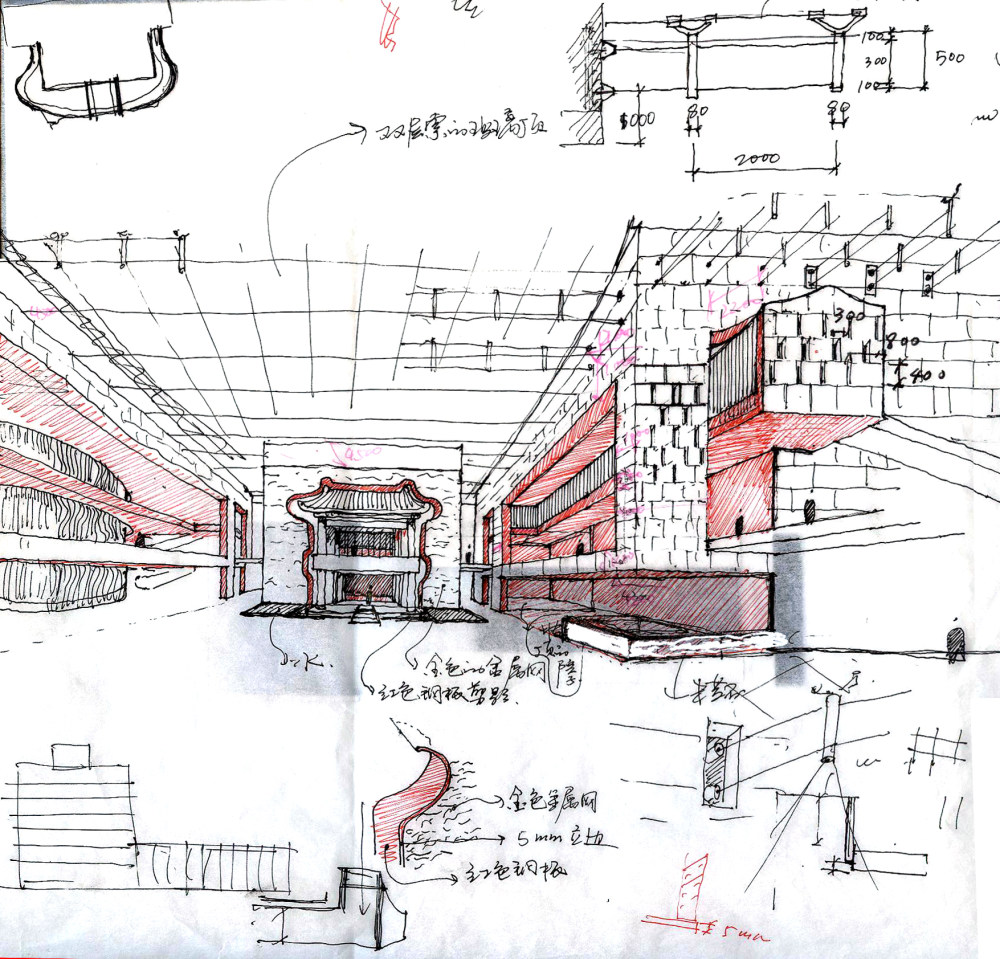

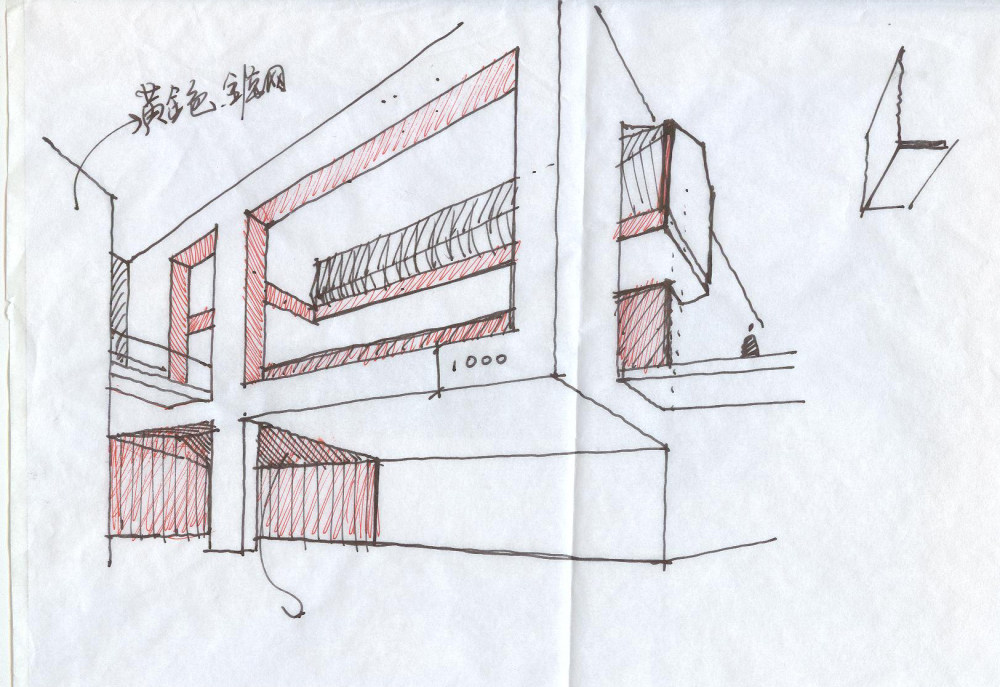

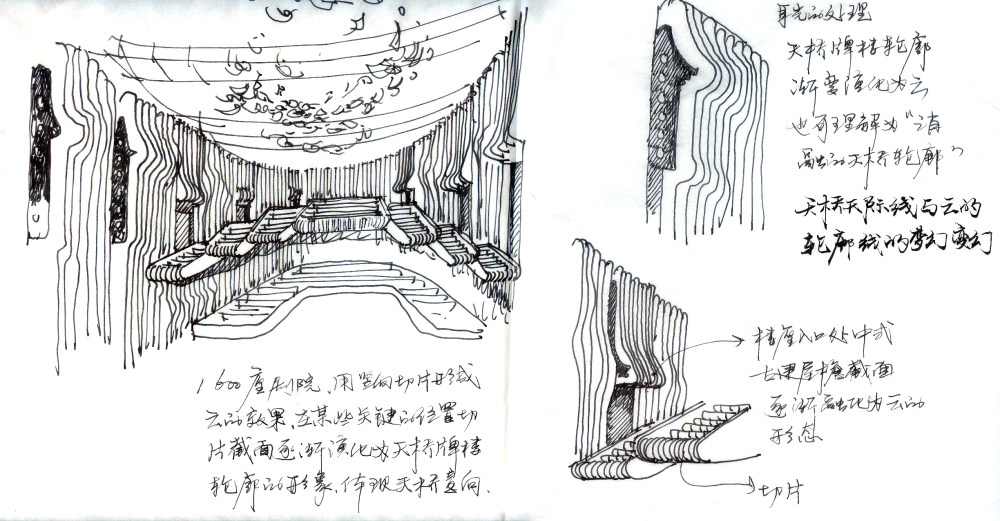

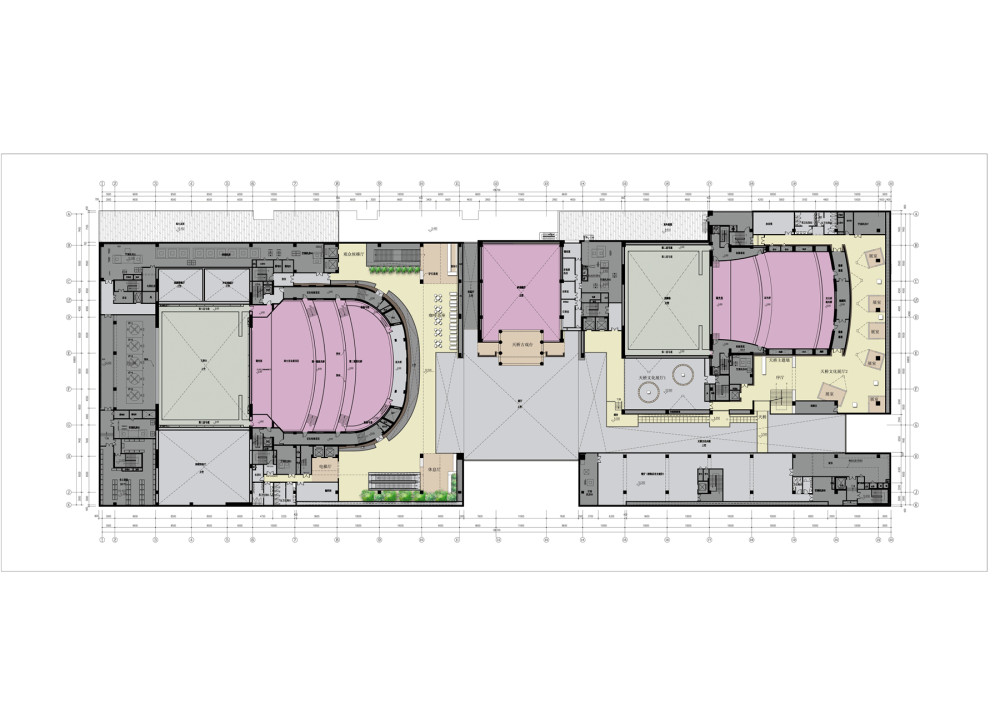

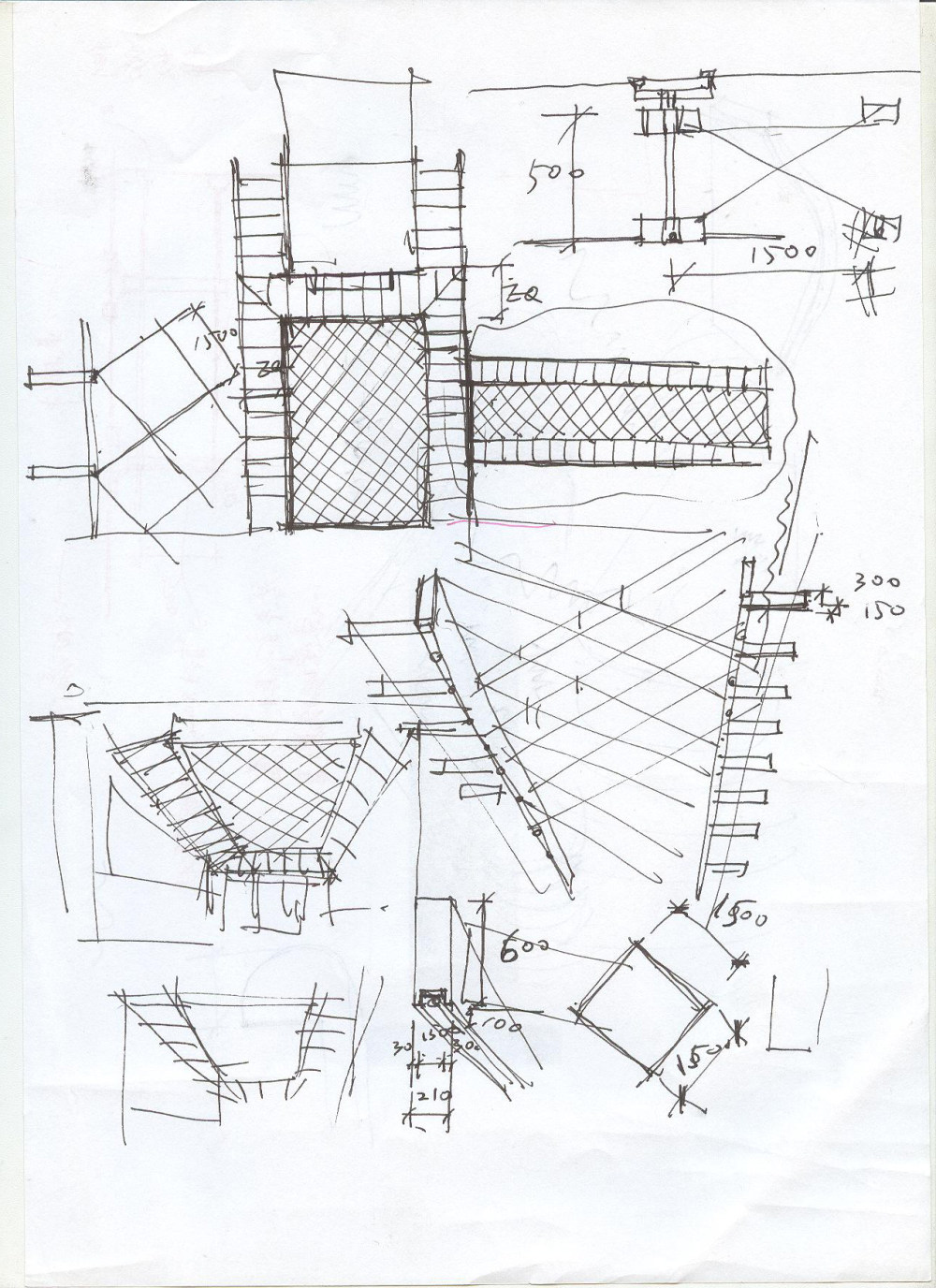

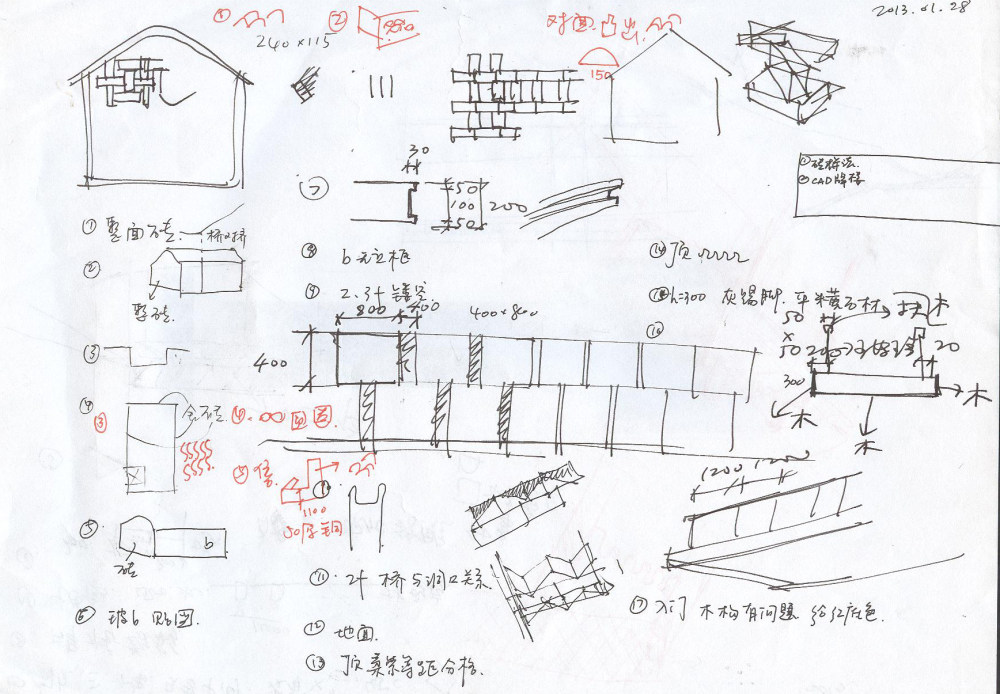

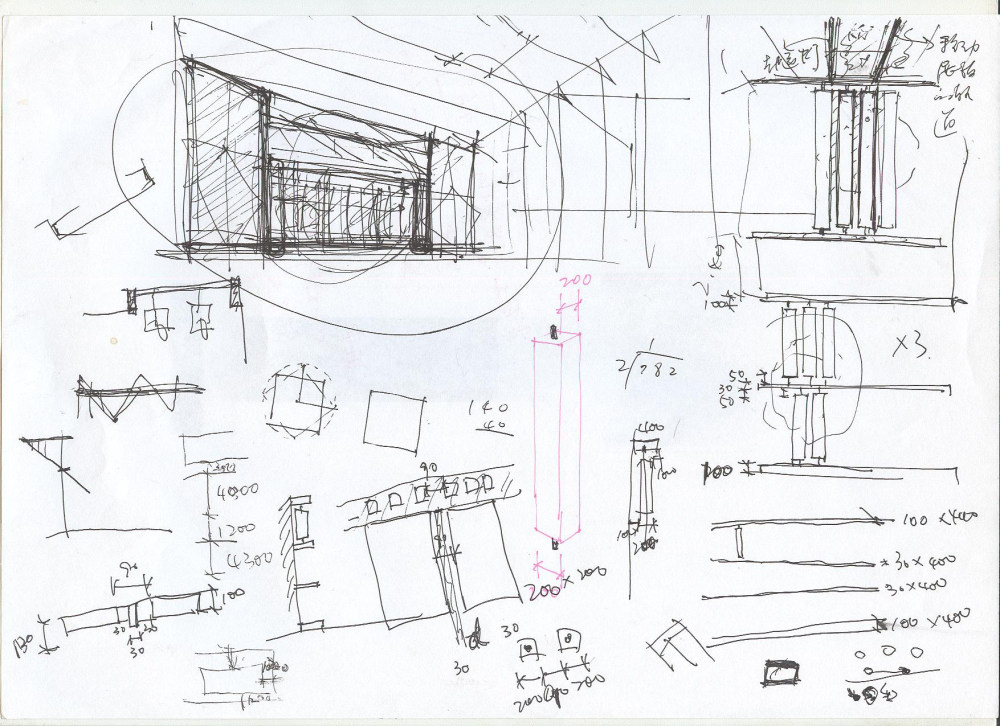

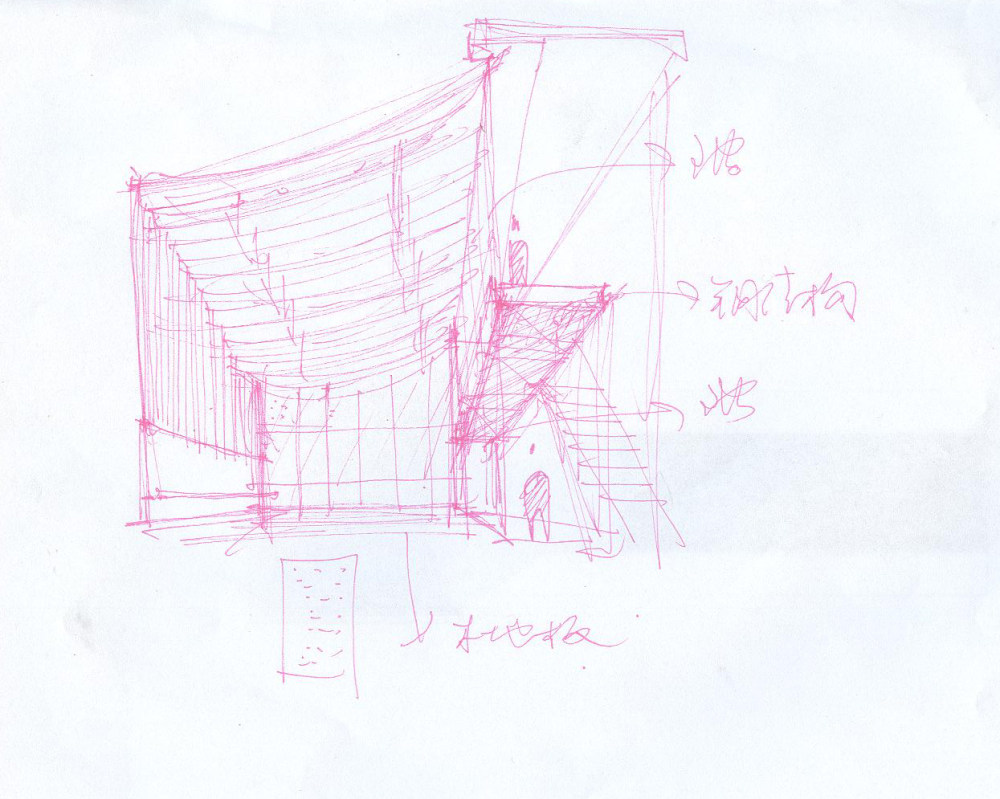

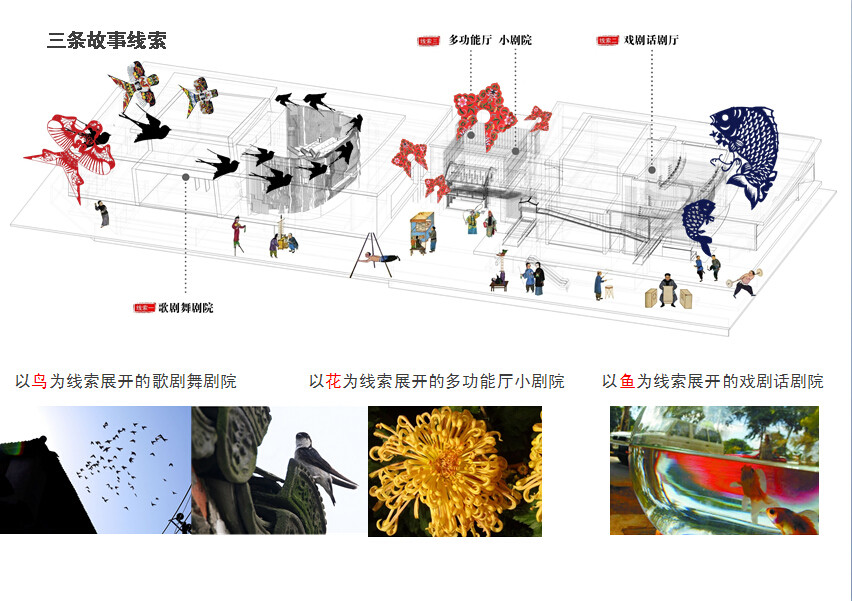

▽北京天桥艺术中心概念设计