本帖最后由 思前朝 于 2012-11-30 12:49 编辑

漫谈潮汕传统民居建筑

本学期,在上《建筑艺术纵览》这一课程中,老师放映了众多世界建筑大师的作品,看了一系列记录片,比如《为中国而设计》不等,在感叹现代大师的智慧和现代建筑的宏伟时,我也对古代建筑很感兴趣,这和我爱好历史和喜欢传统是分不开的。在观看一些中外古建筑和宫殿时,出于对家乡的热爱,我把一些时间花在对潮汕建筑的回忆和搜集资料上,就此,我简单介绍一下潮汕传统建筑。

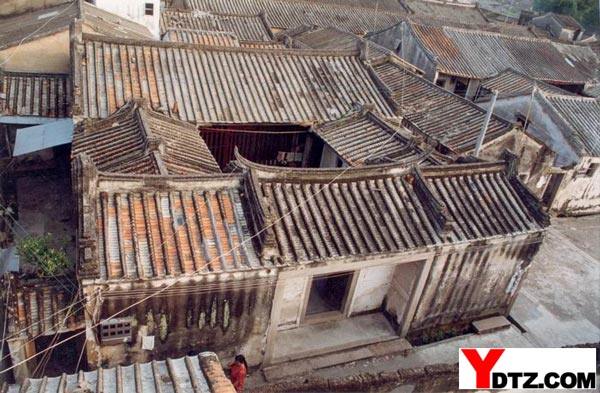

潮汕有句俗话:“京师帝王府,潮汕百姓家”。质朴的潮汕人竟然敢将百姓家与帝王府相提并论,难道潮汕建筑真的有什么过人之处?我就此询问老人,但得出的都是一些传说。我虽没去过北京看过四合院,但是,从所读书中及网上照片中,我发现,北京四合院与潮汕“四点金”建筑,确实有相似之处。潮汕“四点金”与北京四合院同为四面闭合的建筑群,但二者文化底蕴不同。北京四合院由一系列房屋和联廊围合,院落较大但不一定在中心。潮汕“四点金”则房屋相接,左右对称,紧凑简洁,狭小方正的天井位于中庭,保持了唐宋四合院的形制与格局。潮汕的宗祠和家庙就是在四点金的基础上扩建而成的。与京城建筑格局相似,应为此话出处之一。

1.潮汕建筑概述:

潮汕建筑是岭南四大代表性的建筑形式之一,由于其地域、社会、政治、经济等原因,其建筑形式发展缓慢,所以相对其他地区来说人们对建筑的破坏性少了很多,更多地保留了其传统特色。原中华美学学会会长、美术理论界泰斗王朝闻先生20世纪90年代考察潮汕时,对潮汕民居给予高度的赞美:“原以为徽州的民居最好,想不到潮汕的更有特点。”

依据中原人的迁移规模及迁移对象对潮汕建筑的影响的不同,潮汕建筑的发展大致可分成三个阶段:唐代以前的潮汕建筑,唐宋时期的潮汕建筑,明清时期至近代的潮汕建筑。但现在我的家乡,保留的多数是第三阶段的建筑,所以,我所说的也是第三阶段的。(潮汕人大多在福建迁居而来,剧族谱记载,我的先祖是南宋是在福建莆田迁徙过来的,至于祖祠,是否还保持原来宋朝的风格,就有待研究了。)

中原文化在潮汕发展的成熟期就是明清时期,这时候大量的潮汕建筑得以出现,这时的建筑主要受两大建筑的影响:一是中原建筑,一是东南亚建筑。

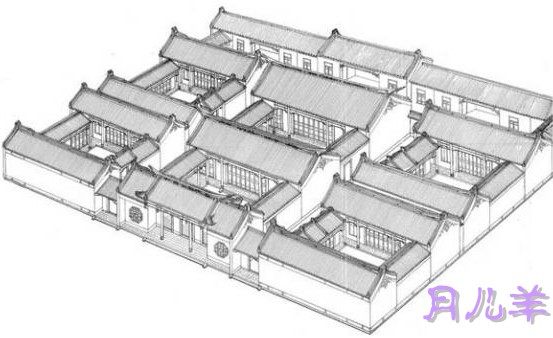

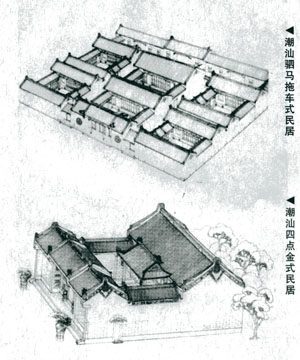

明朝中期以后,天下太平,潮汕地区政治稳定,经济发达,人畜兴旺,有钱人建屋,是潮汕建筑的飞跃时期,形成潮汕民居“四点金”为基本单元的建筑,这种建筑保留较多的是今天的潮阳。还有另一种较常见的是“下山虎”,这种建筑包括一厅、二房、一天井、二过水,是一种小规模的整座建筑,在今天的农村仍大量保存下来。规模宏大的是“百鸟朝凰”和“四马拖车。” “百鸟朝凰”在今天的潮汕地区具有代表性的建筑是揭阳的“丁氏光禄公祠”,即习惯上所说的“丁府”。这座建筑有三厅、两天井,边有两小天井,其中二、三厅间的天井建成拜亭,通风透气。这种建筑有两个条件:第一,中间是核心部分,称为凰,两边朝向中间。两边共有四座“下山虎”,三座同方向,一座朝回,美观;边巷也是“下山虎”,朝向中间,外面为东西斋。第二,必须100间房屋。

2.潮汕建筑平面形制

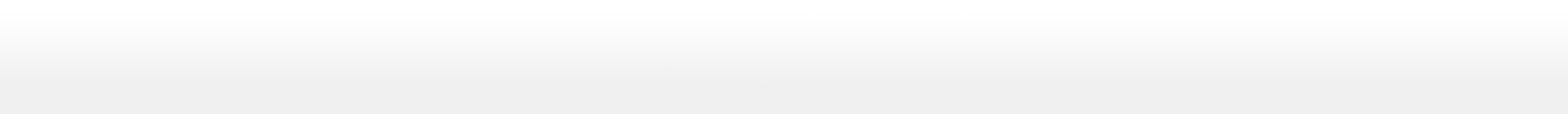

潮汕民居的建筑方位一般都是取朝南偏东,以南为主。这样冬可挡住严寒的北风,夏可接受凉爽的南风。潮汕民居的规制与国内其他很多地区的传统民居相似,平面布局为严谨的三合院、四合院形式单体独立或多单元组合,细分其规制,类型繁多,最基本的形式为“下山虎”、“四点金”;大型民居以“下山虎”或“四点金”为基础横向或纵向扩大规模,其外部轮廓则保留十分规整的正方形或长方形。从平面上可分为方案和楼寨,从外围方式上可分为围墙和围楼。在潮阳,这种集居式住宅称为“图库”。在潮汕地区,“四点金”多为富贵人家所建,并常配有祖祠,“下山虎”在乡村则较为普遍使用;而“四马拖车”则在大宗大户、富贵显达之家所建。揭阳榕城北窖了氏光禄公祠和澄海隆都陈慈黉故居是潮俗典型的“四马拖车”建筑。“下山虎”又名“爬狮”,是由三面房屋一面墙壁组成。正屋为三开间居中,中央开间是“大客厅”,两侧各一“大房”;正屋前为天井,天井两侧各为一开间的“厢房”(俗称“伸手”) 与“大房”连接;前为高墙,墙上开门。形成“一厅二房二伸手”的平面格局,类乎东南一带三间两搭厢的民居形式。

“四马拖车”也称“三落二火巷一后包”,是一种大型复合单元,是“四点金”的复杂化。“四马拖车”整个建筑的各个部分都有它特殊的功能。头进的“反照”是为了遮挡路人和客人的视线,不致使屋里一览无遗。通廊是主人和来访客人停放交通工具的地方。南北厅是平时接待客人用的,而长辈们重要的会见和议事则在二进和三进的大厅进行。三进的大厅还设置祖龛供奉祖宗灵位。主体建筑前低后高,每进递增三级石阶,这样便于突出主要厅堂,更重要的是为了不让前进遮住后进,保证后进的采光。后包是为了保护主体建筑和防盗而设。

3.潮汕民居的形式与坐落

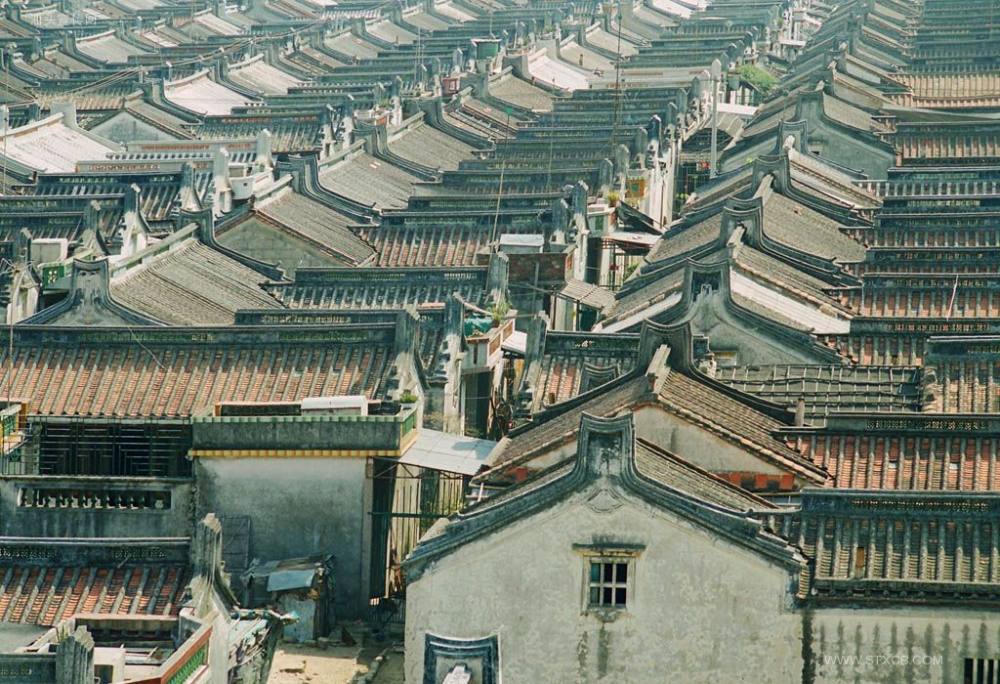

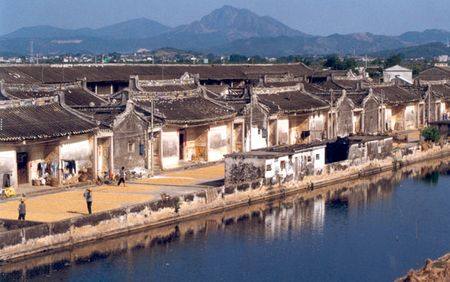

潮汕城市,都是从原来的县城、墟市、港口发展起来的。城内按中国传统城市格局,依大街小巷纵横列成直线,也有依地理环境或某些人为原因而弯曲的。大街多为店铺,小巷多为民宅。

潮汕农村,多聚族而居于沿海平原地带。城乡居民均有浓厚的氏族观念,体现在聚落建筑就是以姓氏宗祠为中心的转寨格局。清府县志载,必极工巧。大宗小宗,竞建祠堂,争夸壮丽,不惜赀费。这是200年间潮汕望族大村富人竞建祠堂大屋的记载,是有传承性的风俗现象。

这种以“四点金”为基本单元的人文和地理特点是:

第一:以宗族、姓氏聚居为主。

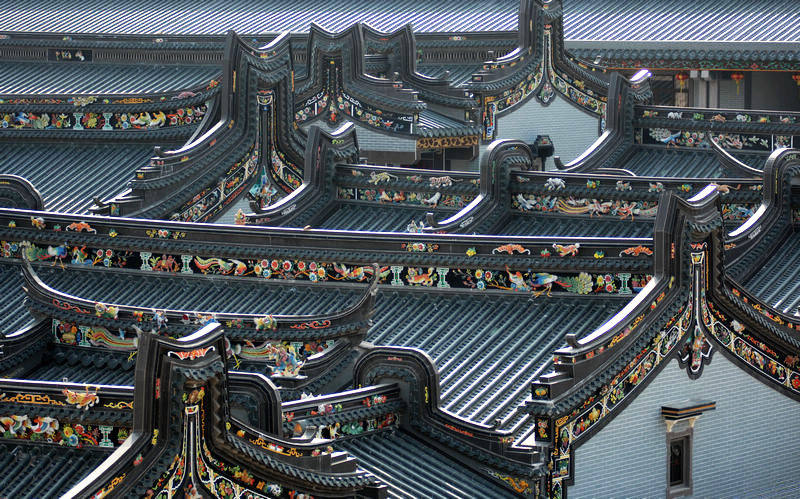

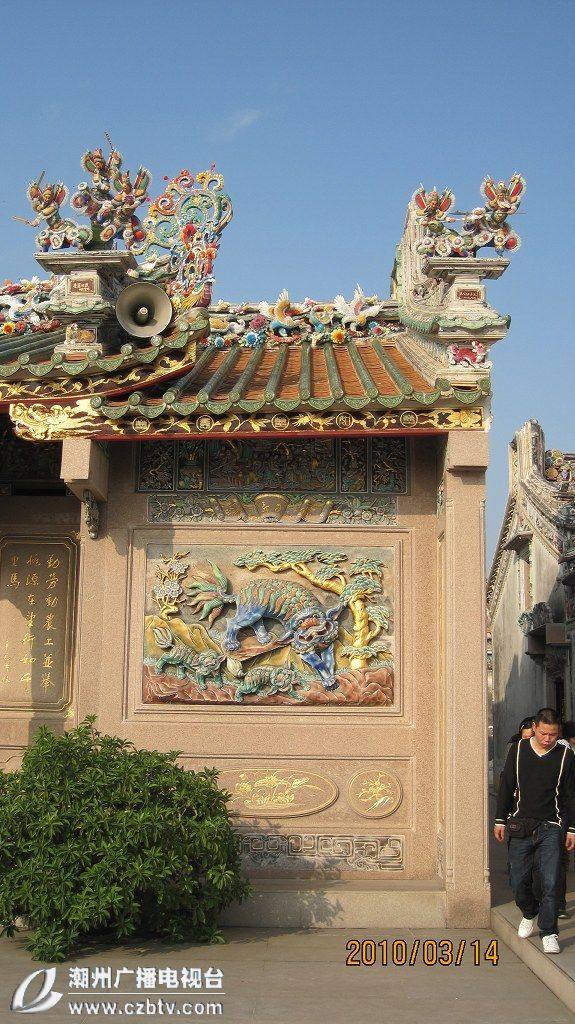

第二:祠堂以宫殿式、平面格局向心为主;开间单数,厅堂梁架是木结构,有3架梁、5架梁、七架梁……,石木结构,和皇宫建筑格局一样,潮阳民居屋顶还有皇宫专用的黄琉璃瓦,俗称“潮汕厝皇宫起(意为建)”。

第三:厝前阳埕,比寨子通风透气。

第四:厝前有池,既可洗东西又可灭火。

第五:建筑装饰华丽,如有石雕、木雕、泥塑、嵌瓷等,比北方复杂得多。