本帖最后由 南瓜兵团 于 2013-9-6 13:30 编辑

欧式建筑

它是一个统称.欧式风格强调以华丽的装饰、浓烈的色彩、精美的造型达到雍容华贵的装饰效果。类型有哥特式建筑,-巴洛克建筑,法国古典主义建筑,古罗马建筑,古典复兴建筑,罗曼建筑,文艺复兴,浪漫主义,折衷主义.喷泉、罗马柱、雕塑、尖塔、八角房这些都是欧式建筑的典型标志。

哥特式建筑

哥德式建筑(英语:Gothic architecture),或译作歌德式建筑,是一种兴盛于中世纪高峰与末期的建筑风格。它由罗曼式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,哥德式建筑在当代普遍被称作“法国式”(Opus Francigenum),“哥德式”一词则于文艺复兴后期出现,带有贬意。哥德式建筑的特色包括尖形拱门、肋状拱顶与飞拱。

哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。最负著名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂、法国巴黎圣母院。

特点

法国斯特拉斯堡大教堂的玫瑰窗哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,再结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。教堂的平面仍基本为拉丁十字形,但其西端门的两侧增加一对高塔。

尖肋拱顶

从罗曼式建筑的圆筒拱顶普遍改为尖肋拱顶(Pointed Arch,或者干脆称为Gothic Arch),推力作用于四个拱底石上,这样拱顶的高度和跨度不再受限制,可以建得又大又高。并且尖肋拱顶也具有“向上”的视觉暗示。

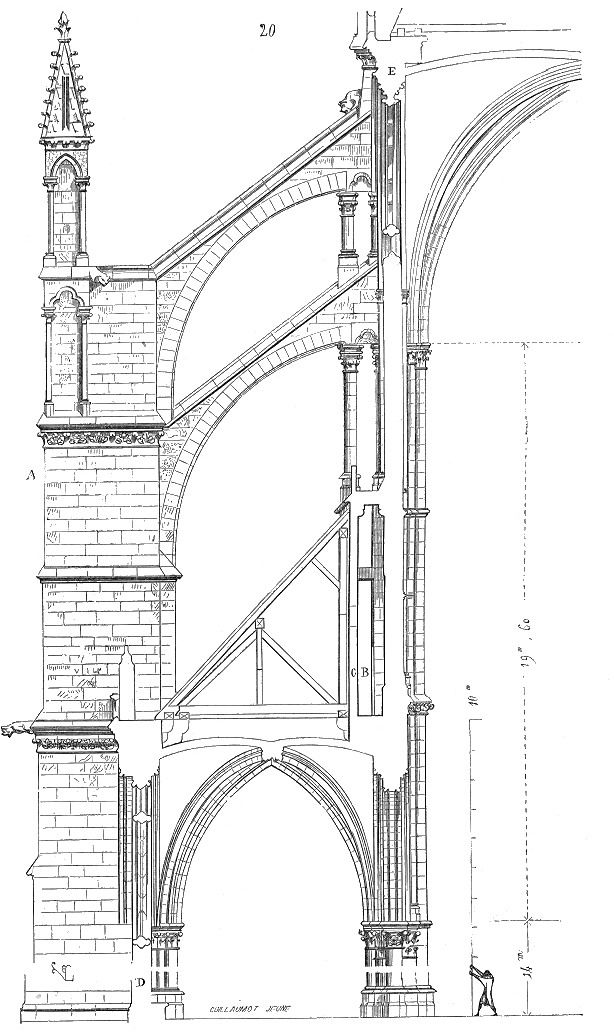

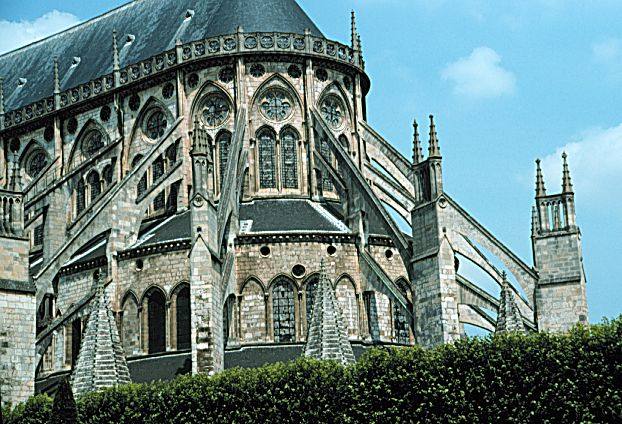

飞扶壁(Flying Buttress)

扶壁(Buttress),也称扶拱垛,是一种用来分担主墙压力的辅助设施,在罗曼式建筑中即已得到大量运用。

但哥特式建筑把原本实心的、被屋顶遮盖起来的扶壁,都露在外面,称为飞扶壁。由于对教堂的高度有了进一步的要求,扶壁的作用和外观也被大大增强了。亚眠大教堂的扶拱垛有两道拱壁,以支撑来自推力点上方和下方的推力。沙特尔大教堂用横向小连拱廊增加其抗力,博韦大教堂则双进拱桥增加扶拱垛的承受力。有的在扶拱垛上又加装了尖塔改善平衡。扶拱垛上往往有繁复的装饰雕刻,轻盈美观,高耸峭拔。

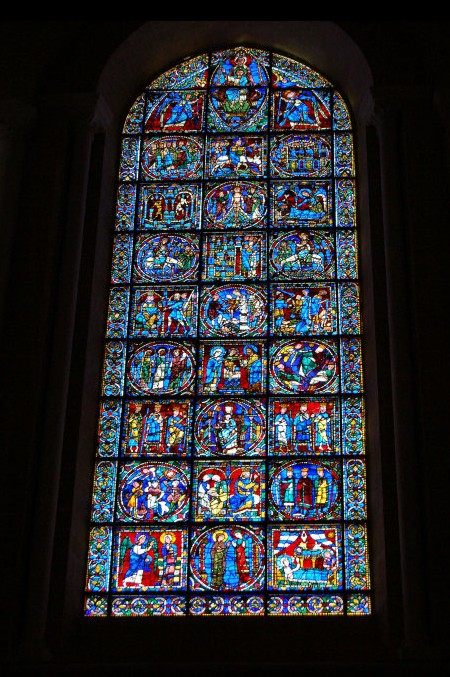

花窗玻璃

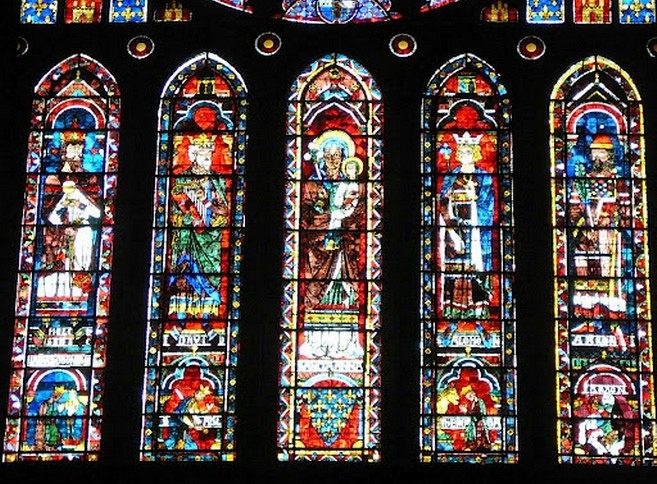

哥特式建筑逐渐取消了台廊、楼廊,增加侧廊窗户的面积,直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大,几乎承担了墙体的功能。

并应用了从阿拉伯国家学得的彩色玻璃工艺,拼组成一幅幅五颜六色的宗教故事,起到了向不识字的民众宣传教义的作用,也具有很高的艺术成就。花窗玻璃以红、蓝二色为主,蓝色象征天国,红色象征基督的鲜血。

窗棂的构造工艺十分精巧繁复。细长的窗户被称为“柳叶窗”,圆形的则被称为“玫瑰窗”。

花窗玻璃

哥特式建筑逐渐取消了台廊、楼廊,增加侧廊窗户的面积,直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大,几乎承担了墙体的功能。

并应用了从阿拉伯国家学得的彩色玻璃工艺,拼组成一幅幅五颜六色的宗教故事,起到了向不识字的民众宣传教义的作用,也具有很高的艺术成就。花窗玻璃以红、蓝二色为主,蓝色象征天国,红色象征基督的鲜血。

窗棂的构造工艺十分精巧繁复。细长的窗户被称为“柳叶窗”,圆形的则被称为“玫瑰窗”。

花窗玻璃造就了教堂内部神秘灿烂的景象,从而改变了罗曼式建筑因采光不足而沉闷压抑的感觉,并表达了人们向往天国的内心理想。

十字平面

这也是继承自罗曼式建筑,但扩大了祭坛的面积。 (此处也不是很理解...请教懂的人 最好用图片说明)

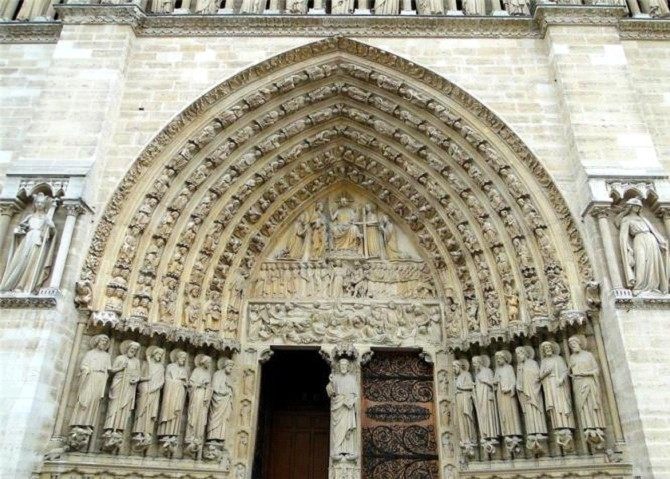

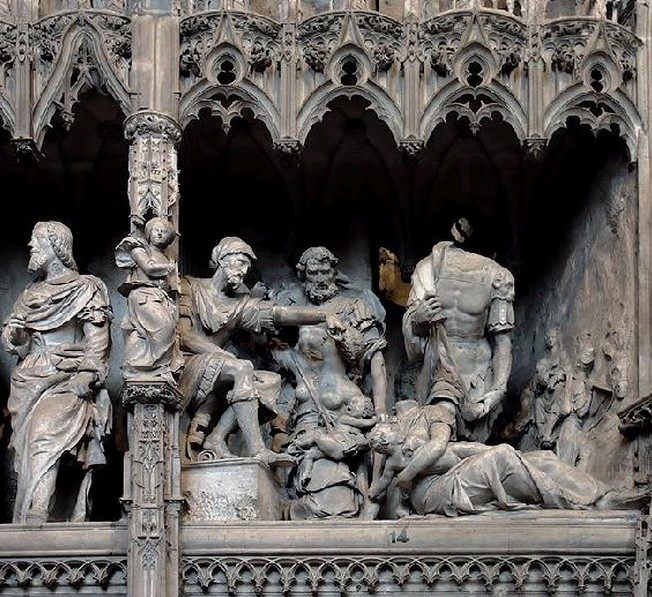

门

层层往内推进,并有大量浮雕,对于即将走入大门的人,仿佛有着很强烈的吸引力。

花窗玻璃造就了教堂内部神秘灿烂的景象,从而改变了罗曼式建筑因采光不足而沉闷压抑的感觉,并表达了人们向往天国的内心理想。

十字平面

这也是继承自罗曼式建筑,但扩大了祭坛的面积。 (此处也不是很理解...请教懂的人 最好用图片说明)

门

层层往内推进,并有大量浮雕,对于即将走入大门的人,仿佛有着很强烈的吸引力。

束柱(beam-column)

柱子不再是简单的圆形,多根柱子合在一起,强调了垂直的线条,更加衬托了空间的高耸峻峭。哥特式教堂的内部空间高旷、单纯、统一。装饰细部如华盖、壁龛等也都用尖券作主题,建筑风格与结构手法形成一个有机的整体。整个建筑看上去线条简洁、外观宏伟,而内部又十分开阔明亮。

哥特式建筑技术高超精致,又带有艺术性,在建筑史上占有十分重要的地位。

哥特式著名建筑

1、法国

11世纪下半叶,哥特式建筑首先在法国兴起。当时法国一些教堂已经出现肋架拱顶和飞扶壁的雏型。一般认为第一座真正的哥特式教堂是巴黎郊区的圣丹尼教堂。这座教堂四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的彩色玻璃窗,为以后许多教堂所效法。

法国哥特式教堂平面虽然是拉丁十字形,但横翼突出很少。西面是正门入口,东头环殿内有环廊,许多小礼拜室成放射状排列。教堂内部特别是中厅高耸,有大片彩色玻璃宙。其外观上的显著特点是有许多大大小小的尖塔和尖顶,西边高大的钟楼上有的也砌尖顶。平面十字交叉处的屋顶上有一座很高的尖塔,扶壁和墙垛上也都有玲珑的尖顶,窗户细高,整个教堂向上的动势很强,雕刻极其丰富。

西立面是建筑的重点,典型构图是:两边一对高高的钟楼,下面由横向券廊水平联系,三座大门由层层后退的尖券组成透视门,券面满布雕像。正门上面有一个大圆宙,称为玫瑰窗,雕刻精巧华丽。法国早期哥特式教堂的代表作是巴黎圣母院。

法国盛期的著名教堂还有兰斯主教堂和沙特尔主教堂,它们与亚眠主教堂和博韦主教堂一起,被称为法国四大哥特式教堂。斯特拉斯堡主教堂也很有名,其尖塔高142米。

百年战争发生后,法国在14世纪几乎没有建造教堂。及至哥特式建筑复苏,已经到了火焰纹时期,这种风格因宙棂形如火焰得名。建筑装饰趋于“流动”、复杂。束柱往往没有柱头,许多细柱从地面直达拱顶,成为肋架。拱顶上出现了装饰肋,肋架变成星形或其他复杂形式。当时,很少建造大型教堂。这种风格多出现在大教堂的加建或改建部分,以及比较次要的新建教堂中。

法国哥特时期的世俗建筑数量很大,与哥特式教堂的结构和形式很不一样。由于连年战争,城市的防卫性很强。城堡多建于高地上,石墙厚实,碉堡林立,外形森严。但城墙限制了城市的发展,城内嘈杂拥挤,居住条件很差。多层的市民住所紧贴狭窄的街道两旁,山墙面街。二层开始出挑以扩大空间,一层通常是作坊或店铺。结构多是木框架,往往外露形成漂亮的图案,颇饶生趣。富人邸宅、市政厅、同业公会等则多用砖石建造,采用哥特式教堂的许多装饰手法。

法国圣丹尼大教堂

圣丹尼大教堂是世界上第一座真正意义上完整采用了哥特式风格的教堂.。圣丹尼大教堂的名字Saint Denis,取自于殉教圣人圣丹尼,他是巴黎第一个圣徒兼巴黎第一个主教,他殉教后葬于此地。

圣丹尼大教堂的名字Saint Denis,取自于殉教圣人圣丹尼,他是巴黎第一个圣徒兼巴黎第一个主教,他殉教后葬于此地。为此波旁王朝的历代君主和王族选择了这块圣地作为自己的安息场所,两百年来,圣丹尼教堂一共埋葬了54位国王、王后和其他王室成员。正因为此,在巴黎民众的眼里,这座教堂无疑是专制王权的最高象征之一。

圣丹尼大教堂是世界上第一座真正意义上完整采用了哥特式风格的教堂. 哥特式建筑是西欧中世纪建筑的一个高峰, 其在西欧地区的流行, 导致其他艺术形式包括雕刻, 绘画, 家具, 工艺美术乃至书法都出现了一个风格鲜明的”哥特式”时期. 而圣丹尼斯教堂是这种艺术风格的开风气之先者.

圣丹尼斯教堂于1136年在巴黎主教SUGER长老的主持下开始修建。在此之前, 西欧流行的教堂是低矮沉重表情忧郁的罗曼式教堂, 而到了十二世纪,工商业的发展带来市民文化和市民意识的兴起,需要一种新的更高大更华丽的教堂来荣耀城市。与此同时,建筑技术上的成熟使得这种需要有了满足的可能。于是外观上充满垂直线条, 有着直冲云霄的尖塔的哥特式教堂就出现了。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

法国巴黎圣母院

巴黎圣母院是法国早期哥特式教堂的代表。

巴黎圣母院是世界上哥特式建筑中最庄严、最完美、最富丽堂皇的典型杰作。当然也是巴黎最有代表性的历史古迹、观光名胜与宗教场所,位于市中心、塞纳河中小岛西堤岛的东侧南岸,开口面对西方。而在圣母院门口外的圣母院广场中,有个原点(Point Zéro)纪念物,是法国丈量全国各地里程时所使用的起测点,使得圣母院被视为法国文化中心点的象征意义,又更加强烈了一点。圣母院的法文原名“Notre Dame”原意“我们的女士”,这位女士不是指别人,正是意指耶稣的母亲圣母玛利亚。

巴黎圣母院正门外景

巴黎圣母院侧面

巴黎圣母院整个建筑用石头砌成,所有屋顶、塔楼、拱壁等顶端都用尖塔作装饰,拱顶轻,空间大,在西方建筑史上被誉为"由巨石构成的交响乐",堪称一绝。它突破了历史上教堂建筑外形粗笨、呆板,内部昏暗、窄小的传统模式,扩大了空间,增加了外观艺术装饰,使整座建筑巍峨而又纤巧。主体建筑后面有一座尖塔,高耸入云,塔高约90米,塔上还有一棱形尖顶,顶端是一细长十字架,远望似与天际相连。塔楼后还巧妙地配衬着好几座大,小尖塔。

巴黎圣母院尖塔近景

巴黎圣母院正门内为长130米、宽48米、高35米的长方形大教堂,祭台中央有天使、圣女围绕殉难耶稣的大理石雕塑,侧祭台有29个。教堂回廊、墙壁、门窗布满以《圣经》为内容的雕塑与绘画,这些雕刻和绘画栩栩如生,给人的印象既雄伟壮丽,又生动活泼,既雍容华贵,又玲珑剔透。

圣母院上端南北两座钟楼高69米,由一条装饰精美的走廊连接。钟楼后面有一高达90米的尖塔,虽比钟楼高出21米,但从正面看去却一般高矮,这正是建筑师的匠心所在,有人说它象征着基督教的神秘,给人一种神秘莫测的幻觉。南钟楼有一口重达13吨的巨钟。北钟楼有一个自下而上的石头楼梯,由387个台阶组成。游人可顺楼梯登上教堂最高处饱览巴黎全景。

巴黎圣母院拱形门上的雕塑

巴黎圣母院正面从下而上可分三层。在底层正面三座尖拱形的大门上有一排石雕立像,共28个,刻的是圣母的祖先、犹太的历代国王,被称为美王之廊。在这排雕像上层的正中央立着圣母像,她怀抱着年幼的耶稣,圣母像背后衬着直径近10米的圆窗子,恰似圣母的光环。这种窗子叫做"玫瑰窗",是哥特式建筑的特色之一。

近观最后审判的门户

底层有三个大门。左门为"圣母门",其雕刻之精美、格调之雄浑居三门之冠;右门为"圣安娜门",中柱雕有5世纪巴黎主教圣马塞尔像,拱肩上是圣母和两位天使,两旁是莫里斯·德·苏里主教和路易七世国王雕像;中门为"最后审判门",中柱上的耶稣在"世界末日"宣判每个人的命运,一边是"灵魂得救者"升入天堂,一边是被推入地狱的罪人。

巴黎圣母院立面雕塑:圣徒丹尼斯

圣母院中间一层是三扇窗子。两边是尖拱形的窗子。分别雕有亚当和夏娃的塑像;中央是由37块玻璃组成的一扇圆形大窗子,前面雕着"圣处女"像,装饰着一朵彩色玻璃大玫瑰花。由于这扇窗子位于中央位置,占据中层1/3的面积,再加上色彩极其艳丽,十分引人注目。

登上塔顶,可以鸟瞰巴黎全景。在此还能找到雨果在他不朽之作《巴黎圣母院》中塑造的那个"钟楼怪人"卡西莫多的住处和卡西莫多愤怒地把巴黎副主教克洛德从钟楼上推下的地方,以及著名的圣母院之钟。

巴黎圣母院三门之中最为宏伟的《圣母门》

几个世纪以来,巴黎圣母院一直是纪念法国宗教、政治和民众生活中重大事件和举行典礼仪式的重要场所。在法国人心目中,巴黎圣母院是一块圣地,每逢星期日,成千上万的人都要来这里做弥撒、听音乐。教堂里演奏著名作曲家的作品和庄重的宗教音乐,不知吸引了多少游人和宗教信徒。

这个富丽堂皇的建筑群的明珠是圣堂,高而尖耸的轮廓清晰地突显于整个建筑群上。这个窄窄的圆拱形的哥特式教堂是由法国国王圣路易斯在1264年建成。石墙上有扇形的深色玻璃窗,对墙壁和柱子出色的修缮使它看上去有一种优雅的美感。

西侧正门_三拱门

重建

圣母院目前的外观得自于19世纪的修复工程。在17以及18世纪,哥特式建筑风格已经不再流行,教堂也因此而受害。在路易十四主政时期 (1643-1715),教堂正殿的屏饰局部毁损,13世纪的彩色玻璃被镶着蓝边和金边的透明玻璃取代,圣坛隔板和墓碑全部消失(一小块圣坛隔板目前收藏于卢浮宫内)。

在法国大革(蟹)命期间,教堂被洗劫一空,并成为理论殿堂。革(蟹)命分子将宝物室烧毁,焚烧祭坛上的圣火,并且误以为西边墙面上的28尊犹太王的雕塑是法国历代君王的代表,而一一砸毁。其中21尊头像奇迹般保留下来,目前除了大卫王头像在纽约现代美术馆之外,皆收藏于克吕尼博物馆。

到了1804年,当拿破仑一世在圣母院举行登基仪式的时候,教堂已经破旧不堪,需要以布幕和毯子遮蔽毁损之处,拆毁的计划也在进行中。雨果于1831年在《巴黎圣母院》一书中写道:"在这座堪称教堂之后的神殿表面上,你总可以在皱纹的旁边发现疮疤。时间是盲目的,而人是愚蠢的。"雨果的书出版之后,引起极大的反响,许多人纷纷投入重建的运动中,发起募捐来拯救圣母院。

巴黎圣母院南楼外的怪物雕像

19世纪的建筑师德杜克花费了将近20年的时间来修复圣母院的雕塑以及玻璃,虽然他的努力受到许多批评。他为圣母院加盖了90米高、雕缕着优雅花饰的尖塔,取代了西边墙面的以及南边交叉甬道的雕塑,并且将最精致的功夫花在柱与柱之间的墙面上,其细致却不及12世纪的作品。

巴黎圣母院玫瑰花窗

●玫瑰窗

玫瑰窗的宏伟以及灿烂是哥特式建筑风格的最佳见证。直径21米的北面玫瑰窗几乎完全保存了13世纪的玻璃,刻画着围绕在圣母身边的圣经人物。面对塞纳河的南面玫瑰窗有13米高,在1737年历经重大修复。它刻画了被圣者、信徒以及天使所包围的耶稣基督。夏维利埃(Jacques Le Chevallier)在1965年重新为19世纪的透明玻璃注入原始的中古色彩,以浓郁的红蓝色调为玫瑰窗披上新妆。

●雕塑

巴黎圣母院内的雕塑作品包括哈维的诗班席隔墙、库斯杜的《圣母哀子图》,以及夸兹沃《Antoine Coysevox的路易十四像。在翼廊东南侧的柱子旁,矗立着一座14世纪的圣母和圣婴的雕像,称为"巴黎圣母"。布朗的宗教绘画则置于侧殿内。圣母院的宝物包括置于圣礼拜堂内的耶稣荆冠、圣钉,以及十字架碎片。

巴黎圣母院内部

这些圣物只有在耶稣受难日的时候,才会拿出来在教徒面前陈列。其他的宝物包括圣路易的衣服、一小块下巴骨,以及一片肋骨。西面墙的18世纪风琴分别于 1868年以及1991年重新修复,共有6000只风管、110个孔按,以及5面键盘。爬上南塔,可以观赏到尖塔、飞壁柱以及城市的绝佳景观。入口在北塔的底层。

●巴黎圣母院前院

现在圣母院的前院广场比中古时期大了6倍。广场上的石块显示出古街道以及建筑的痕迹。现今查理曼大帝雕像所在地原本是7世纪主宫医院,也是巴黎最古老医院的旧址。直到18世纪以前,病人不分性别和疾病共处一室,每张床可6人共用。新的主宫医院目前位于广场的北边,就在奥斯曼男爵将该地夷平之后,于1868 年至1877年间建成。旧址则在1878年被拆毁。

圣母院虽然在刚开始时的确有计划要兴建尖塔,但却没有付诸实行,因此从某个角度,我们可以说纵是过了几百年,圣母院仍然一直处于未完工的状态,虽然实际上后人并没有真的想将这部分原案补建上去的打算。

在圣母院完工后一直到18世纪这段漫长的时光中,教堂被进一步改装的次数与幅度并不多,仅有在1698年时,在路易十四世的要求下,赫伯·德·科特(Robert de Cotte,凡尔赛宫教堂的建筑师)将唱诗班席附近进行了改装以符合当时的审美标准。除此之外还有18世纪时,在教会的要求下,苏弗洛(J.G.Soufflot,万神殿的建筑师)将教堂正面中央的门口扩大,以便能让大型的游行列队或是抬轿之类的事物能够直接穿门而入。

然而,以上的这些改变,全在19世纪维优雷·勒·杜克的修复工程中,以尊重中古时期设计原味的理由给全部恢复,只留下了极少的蛛丝马迹。反倒是,在18世纪中期为了改善教堂内的采光,教会方面拆除了原本造于中世纪时的老式花窗玻璃,改为单一块玻璃面积较大但是图样较欠缺复杂华丽感的新式透明玻璃,仅有教堂西、北、南三面的玫瑰窗部分,保留了原始设计。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

亚眠大教堂

沙特尔大教堂,亚眠主教堂是法国哥特式建筑盛期的代表作。

法国最大的教堂—亚眠大教堂,位于皮卡第地区中心,是13世纪最大的古典哥特式教堂之一。正面三层塔式向内高挺,造型优美,主厅和南交叉甬道的侧厅里饰满极富古典美的雕刻,整体规划连贯协调,引人入胜。

亚眠大教堂内部

亚眠是一座历史悠久的城市,真正的兴起还是在1117年。当时路易十四取得政权以后,在其心腹大臣柯尔贝尔的努力下,商业、手工业日益兴隆。亚眠的文化事业也十分发达,在市内的皮卡第博物馆陈列着罗马—高卢人时代的出土文物和一些古代艺术品。

1981年根据世界文化遗产遴选标准被列入C(I)(II)《世界遗产目录》

亚眠大教堂坐落于法国索姆省亚眠市索姆河畔,建于1220年,是哥特式建筑顶峰期建造的大教堂。内部由三座殿堂、一个十字厅(长133.5米、宽65.25米、高43米)和一座后殿组成。布局严谨。

最后的审判

教堂的墙壁上雕饰有基督教先知、信徒和法国历代国王的画像。并有著名的宗教题材的雕像,表现各种宗教修行、圣人传记以及创造大地的历史,被称为“石头上的百科全书”。正门的雕塑是《最后的审判》,北门雕塑的是殉道者,南门雕塑的是圣母生平。这一组组雕像被称为“亚眠圣经”,是雕刻中的精品。

亚眠大教堂位于皮卡第地区的中心,是哥特式建筑顶峰时期的产物。这座大教堂总面积达7760平方米,中世纪时,它可以容纳全城的百姓,还绰绰有余。东西长145米,相当于一个半足球场的长度,它包含中厅及两边平行的侧廊,其中的袖廊或者叫十字厅,长70米,其整个平面土上呈拉丁十字状。大教堂不仅仅是长和宽,而且高大,中厅内从地面到拱顶有44.5米高,当你站在大教堂前仿佛感到神之伟大、教堂的神圣、以及人又是如何的渺小,也许这正是当年设计师们的初衷。建筑特色:亚眠大教堂外观为尖形的哥特式结构。墙壁几乎为每扇12米高的彩色玻璃覆盖,体现了建筑发展的新观念。教堂共分三层,巨大的连拱占据了绝大部分空间。

拱门与拱廊之间用花叶纹装饰,支撑部分是四根细柱和一根圆柱组成的圆形柱。拱廊背面墙壁两侧开有两个玻璃窗,正面拱门上方拱廊内的每个小拱中饰有六柄刺刀,三柄为—束共两束立于三叶拱下。气势宏大,瑰丽夺目。教堂还建有唱诗台,由四个连拱构成,与殿堂分居十字厅两侧,形成完美的平衡,突出了结构上轻松、和谐的格凋。

教堂南北各有1座塔楼,耸立在与翼廊交叉部的塔高112米,是1529年才建成的。

教堂上下共分三层,巨大的连拱几乎占了一半。唱诗台由4个连拱构成,其中纵向线条尤为分明,拱廊背面墙壁两侧开 有两个玻璃窗。整个建筑布局严 谨,殿堂和唱诗台在十字厅两侧,形成完美的平衡,大胆突出了结构上轻快的格调。

正面拱门上方拱廊内的每个小拱中均有6柄刺刀,分3柄一束竖立于三叶拱下,拱门与拱廊1间有一条花叶纹装饰。

下面是亚眠教堂内部的

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

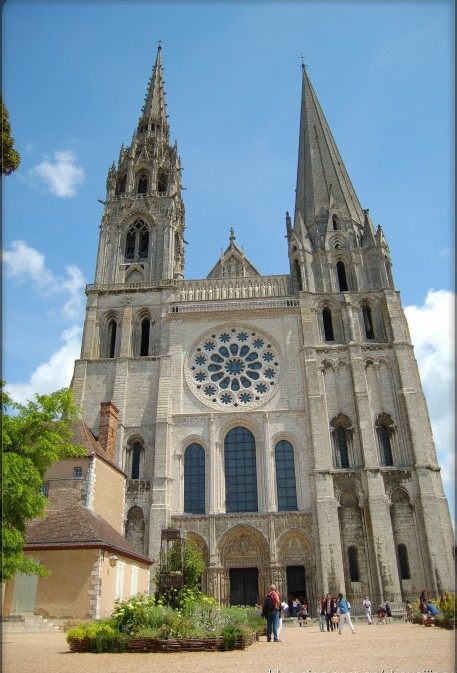

沙特尔大教堂

沙特尔大教堂,全称沙特尔圣母大教堂,法文 La Cathédrale Notre-Dame de Chartres,坐落在法国厄尔-卢瓦尔省省会沙特尔市的山丘上。1979年联合国教科文组织将沙特尔大教堂作为文化遗产,列入《世界遗产名录》。

沙特尔大教堂部分始建于1145年,1194年遭遇火灾,26年后重建,是标准的法国哥特式建筑。它高大的中殿呈纯哥特式尖拱型,四周的门廊展现了12世纪中叶精美的雕刻,12、13世纪的彩色玻璃闪闪发光。所有的这一切都是那么猴岛卓越,堪称经典杰作。

沙特尔大教堂位于法国沙特尔城,是法国著名的天主教堂,是哥特式建筑的代表作之一。大教堂坐落在一个土山丘上。教堂的三重皇家大门和其壮观宏伟的罗马尼斯凯像,早期的珠宝光彩的玻璃装饰的窗户,无一不是十二世纪法国建筑史上的经典杰作。

现存沙特尔大教堂的主体建筑重建于公元1194年,公元1264年竣工。保留了原来西门廊和三个正门上的12世纪时期的雕刻艺术作品。大堂有3个圣殿,分别与三座大门相通,象征耶稣不同时期的活动与生活。中殿长为130米,正面宽16.4米,高达32米,是法国教堂中最宽的中殿。其两侧分别有一座互不对称的尖塔式钟楼,其独特的建筑格局最为引人注目。南侧钟楼是早期法国哥特式的八角形建筑,建于公元1145年至1170年间,其风格庄重朴实;北侧钟楼始建于12世纪初期,但当时没有建造尖塔,这个火焰式镂空尖塔于16世纪才开始建筑,其风格精巧而华美,塔顶高为111米。大教堂的西部正门是一组三扇深凹进去的尖拱大门,门的两侧原有24尊圆柱雕像,现存19尊。三扇大门的中门即“主门”。大堂北侧大门旁的雕像是圣母和《旧约》中的人物,南侧大门旁的雕像则是耶稣基督一生的描绘与写照。祭台与中殿之间是美丽的祭廊,建于16-18世纪,上面是描绘耶稣与玛利亚生平的雕。此外,无数较小的雕像遍布于教堂各处。沙特尔大教堂雕刻群像是法国哥特式雕刻艺术的典型作品,其特点是形体修长,姿态拘谨,雕像以其头部前仰后合、左顾右盼来生动的表现人物的神态和动作。

大教堂里里外外、共有1万多尊用石头和玻璃制作的塑像。其中一件珍宝是一扇12世纪的窗子,被称作美丽的玻璃制的圣母玛丽亚。

教堂除了拥有古老的圣母木雕像外,还拥有圣·安妮·玛丽的母亲的头颅和一件据称为圣母生耶稣时所穿的衣服,现保存在一个圣盒内。教堂有超过2000多平方米的170多个彩色玻璃窗,瑰丽奇巧,以蓝色和紫色为主调,被公认为12世纪-13世纪玻璃艺术最完美的典型。

法国南部地区是洞穴艺术比较集中的地区,也是欧洲史前美术最重要的发源地。洞穴艺术的主要表现形式是绘在岩洞深处的壁画,以动物形象和狩猎场面为题材。同时还包括一种人体浮雕,这种浮雕常被雕凿在露天的石窟中。栩栩如生和丰富多彩的岩洞壁画,反映了史前艺术的卓越成就。

沙特尔所在的伯斯地区向来有“法国谷仓”之称。在一大片麦田的田园风光中,耸立着两座极为耀眼的尖塔,这正是沙特尔大教堂。凡是对西洋建筑和宗教有兴趣的人,都应前去一看。沙特尔大教堂是哥特式建筑的杰作。11世纪时由费尔贝尔主教下令兴建,12 世纪末遭大火烧毁,在重建过程中不断扩建,现在的式样已是第6代了。内殿设有双重回廊,立有l75座雕像,正面大门称为“国王之门”,门上有雕刻极为精细的塑像。著名的彩绘玻璃共有176片,总面积2700平方米,登场人物多达5000人以上,几乎都是十二、三世纪的作品,有“沙特尔蓝”之称(使用一种独特的蓝色原料)。大教堂左侧是展示“哥白林织”的美术馆,后侧的“吕希贝庭园”可眺望厄尔河的美景。

公元476 年,西罗马帝国灭亡,欧洲进入了由基督教统治的中世纪时代。从艺术史的角度讲,中世纪到意大利文艺复兴时终止,前后长达一千多年。在这漫长的一千年里,基督教称为治理国家的精神支柱,整个欧洲完全处于封建宗教的控制之下,文化处于被桎梏的状态,古希腊和古罗马所流传下来的灿烂文明则几乎完全衰竭,以致于后来崇尚古典艺术的人都称中世纪为“黑暗的一千年”。中世纪的基督教文明完全取代了原来的地中海传统,教会成为政治、经济、文化各个领域的权威和组织者,艺术也完全为宗教服务,非写实的、教条的、充满宗教色彩的艺术风格主宰了中世纪的美术,而古典的自然主义风格和所有古典文明成为历史上光辉的一页。

教堂的装饰雕像

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

兰斯主教堂

1211-1290年建,法兰西国王的加冕教堂,主教堂内设有主教座,每个教区只有一所。该教堂以形体匀称、装饰纤巧著称。教堂前后建了百余年,由于墩柱形式与装饰主题一致,格调统一。

法国盛期的著名教堂还有兰斯主教堂和沙特尔主教堂,它们与亚眠主教堂和博韦主教堂一起,被称为法国四大哥特式教堂。斯特拉斯堡主教堂也很有名,其尖塔高142米。

百年战争发生后,法国在14世纪几乎没有建造教堂。及至哥特式建筑复苏,已经到了火焰纹时期,这种风格因宙棂形如火焰得名。建筑装饰趋于“流动”、复杂。束柱往往没有柱头,许多细柱从地面直达拱顶,成为肋架。拱顶上出现了装饰肋,肋架变成星形或其他复杂形式。当时,很少建造大型教堂。这种风格多出现在大教堂的加建或改建部分,以及比较次要的新建教堂中。

法国哥特时期的世俗建筑数量很大,与哥特式教堂的结构和形式很不一样。由于连年战争,城市的防卫性很强。城堡多建于高地上,石墙厚实,碉堡林立,外形森严。但城墙限制了城市的发展,城内嘈杂拥挤,居住条件很差。多层的市民住所紧贴狭窄的街道两旁,山墙面街。二层开始出挑以扩大空间,一层通常是作坊或店铺。结构多是木框架,往往外露形成漂亮的图案,颇饶生趣。富人邸宅、市政厅、同业公会等则多用砖石建造,采用哥特式教堂的许多装饰手法。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

博韦主教堂

博韦主教堂也叫圣.皮埃尔大教堂,博韦的圣·皮埃尔教堂的穹顶是最高,最广也是彩绘玻璃面积大的。1284年,由于支柱的间距问题,致使穹顶的坍塌:教堂还未完成,就已停工。该教堂中有一个法国最为古老的报时时钟。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

布尔日·圣·斯蒂芬大教堂

以设计协调和比例均衡而令人称羡的布尔日·圣·斯蒂芬大教堂建于12-13世纪,是杰出的哥特式建筑之一。它的门楣,雕塑和彩色玻璃窗特别引人注目,除了建筑的美观性外,它还显示了法国基督教的权力性。

布尔日大教堂位于巴黎南部大约200公里远的地方。始建于1195年,历时60多年才完工。与沙特尔大教堂一样是第一批哥特式建筑,隶属于同种风格建筑中的佼佼者。与沙特尔大教堂形成鲜明对照的是,布尔日教堂是具有风格独特的、典型法国哥特式建筑的起点。唱诗班的席位于1214年完成,中心广场于1225-1250年之间建成,但西面的正面建筑直到13世纪70年代才告竣工。北面的塔楼于1505年倒塌,1542年又得以重建。教堂设计风格俭朴,两个侧面的走廊、两个回廊,没有教堂的十字型翼部。据说这种建筑风格的灵感来自于巴黎的兰斯大教堂。但教堂的内部与兰斯教堂的风格迥然相异。中心广场的面积几乎同沙特大教堂的一样大,15米宽,37米高。但是拱廊的高度达20米,这比沙特尔大教堂的高度要高出6米,因此在视觉上收到了更好的效果。由于没有十字型翼部,广场的空间获得了侧面的透视效果和紧凑感。

第一个回廊的天花板的高度是 21.3m ,第二个 是 9.3m。两个回廊天花板高度的不同使得第二个回廊也能像第一个那样修建三拱式拱廊和天窗。第一个回廊、小型化处理第二个回廊和中心广场的空间构成了独特的金字塔空间形式。大门上粘贴的图画是"最后的审判"的主题画。其后右侧大门上的是"圣艾蒂安"主题画,左侧的是"圣母玛丽亚"的主题画。当地下室还处于建筑中时,还没有制定修建后殿的计划。当地下室完成后,后殿也将被建筑。因此后殿因该很小,并且建筑在地下室的基座上。

布尔日大教堂尤以其设计协调和比例均衡而引人称羡不已,它的门楣,雕塑和彩色玻璃窗特别引人注目,不仅仅具有建筑上的美观性,大教堂的存在同样显示了法国基督教的权力性。

大教堂坐落在一个花团锦簇的花园中,厅堂的四周环绕着间隔整齐的高大扶壁,格外引人注目。看起来仿佛是在腾飞跳跃。在欧洲的哥特式建筑中,布尔日大教堂堪称其中的典范。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

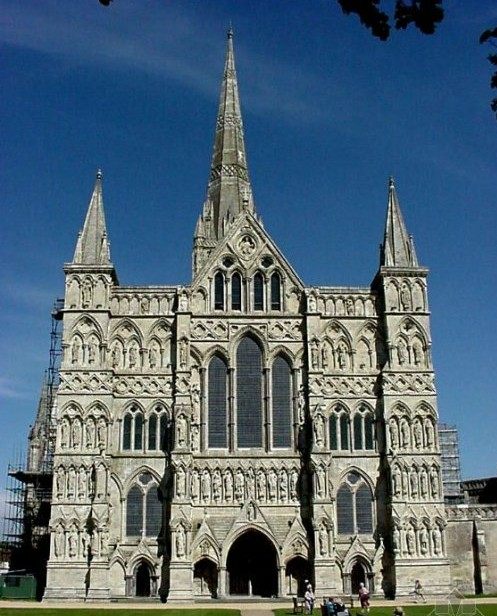

2、英国

英国的哥特式建筑出现的比法国稍晚,流行于12~16世纪。英国教堂不象法国教堂那样矗立于拥挤的城市中心,力求高大,控制城市,而是往往位于开阔的乡村环境中,作为复杂的修道院建筑群的一部分,比较低矮,与修道院一起沿水千方向伸展。它们不象法国教堂那样重视结构技术,但装饰更自由多样。英国教堂的工期一般都很长,其间不断改建、加建,很难找到整体风格统一的。

英国哥特时期的世俗建筑成就很高。在哥特式建筑流行的早期,封建主的城堡有很强的防卫性,城墙很厚,有许多塔楼和碉堡,墙内还有高高的核堡。15世纪以后,王权进一步巩固,城堡的外墙开了窗户,并更多地考虑居住的舒适性。英国居民的半木构式住宅以木柱和木横档作为构架,加有装饰图案,深色的木梁柱与白墙相间,外观活泼。

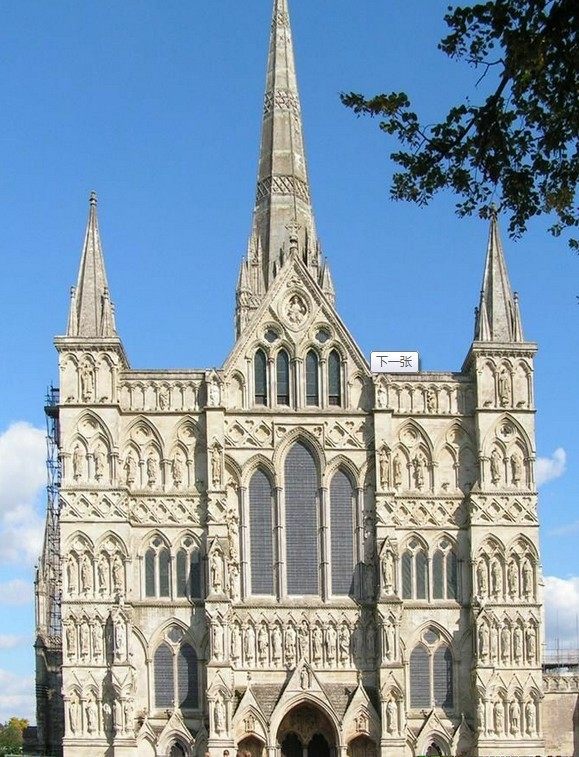

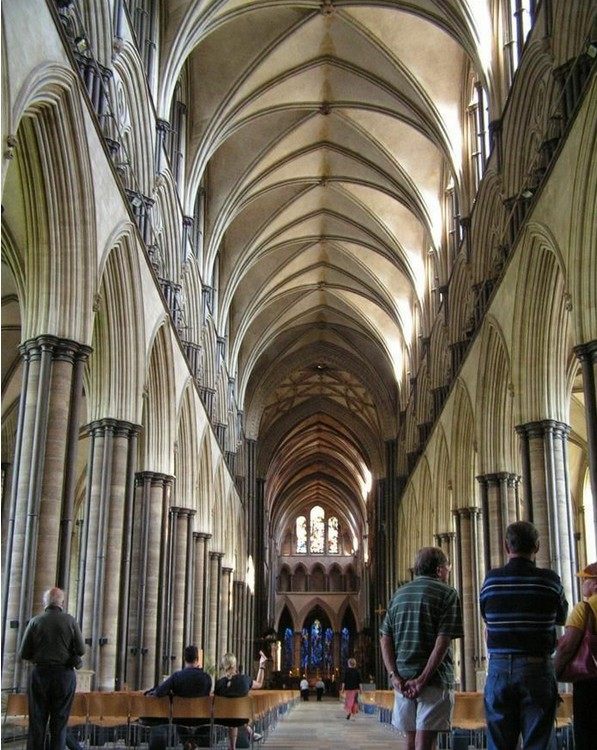

索尔兹伯里主教堂

英国的索尔兹伯里主教堂和法国亚眠主教堂的建造年代接近,中厅较矮较深,两侧各有一侧厅,横翼突出较多,而且有一个较短的后横翼,可以容纳更多的教士,这是英国常见的布局手法。教堂的正面也在西边。东头多以方厅结束,很少用环殿。索尔兹伯里教堂虽然有飞扶壁,但并不显著。

英国教堂在平面十字交叉处的尖塔往往很高,成为构图中心,西面的钟塔退居次要地位。索尔兹伯里教堂的中心尖塔高约123米,是英国教堂中最高的。这座教堂外观有英国特点,但内部仍然是法国风格,装饰简单。后来的教堂内部则有较强的英国风格。约克教堂的西面窗花复杂,窗棂由许多曲线组成生动的图案。这时期的拱顶肋架丰富,埃克塞特教堂的肋架象大树张开的树枝一般,非常有力,还采用由许多圆柱组成的束柱。

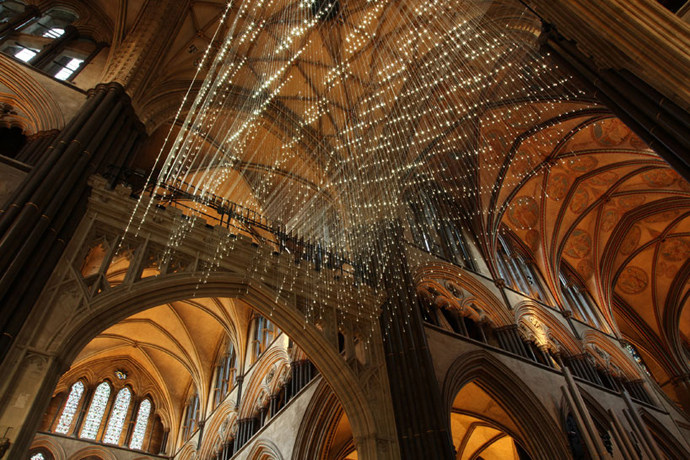

索尔兹伯里主教堂‘光之浴’

“光之浴”是英国艺术家 bruce munro最新的雕塑作品,这件作品在索尔兹伯里主教堂的最高点展出。这件雕塑作品由2,000个闪闪发光的光点/泪珠状扩散体组成,每一个光点都被安装在光纤镜片的末端,一起从总教堂的塔尖顶倾泻而下。雕塑整体体量为 10m x 10m x 7m,它所覆盖的区域与一个普通住宅别墅的面积相近。索尔兹伯里主教堂的历史可追溯到1258年,教堂长 134.7m ,塔尖最高点距地面123m,“光之浴”盘旋在教堂上空,犹如一团发光的云朵。

仰视角度

“当我漫步在壮丽的主教堂正厅之中,我想要创作的形象在脑中渐渐明晰。我坚信,这座建筑已经给予了我们所有的创造线索,希望我的作品能抓住这里的精神本质并弥漫到整个空间之中。”——bruce munro

远距离观看

之所以选择在教堂塔尖的十字形翼部上创作作品有以下几个原因:首先,那里有许多精美的结构体,可以悬挂看不见的吊线;另外,中心空间位于人群和牧师的之间,可以作为统一的纽带联系建筑中的其它元素;munro希望这个装置可以作为一个中转站,鼓励参观者和礼拜者用“全新的视角”来观察这座建筑,并体会它广阔空灵的空间。

bruce munro的一个助手正在安装2000个光点

安装光点灯

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

格洛斯特教堂和坎特伯雷教堂

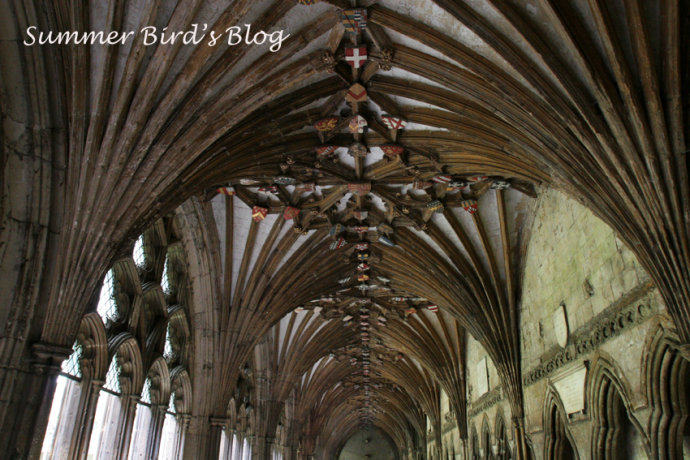

格洛斯特教堂

格洛斯特教堂的东头和坎特伯雷教堂的西部,窗户极大,用许多直棂贯通分割,窗顶多为较平的四圆心券。纤细的肋架伸展盘绕,极为华丽。剑桥国王礼拜堂的拱顶像许多张开的扇子,称作扇拱。威斯敏斯特修道院中亨利七世礼拜堂的拱顶作了许多下垂的漏斗形花饰,穷极工巧。

如果没记错 哈利波特是在这里拍摄的吧?

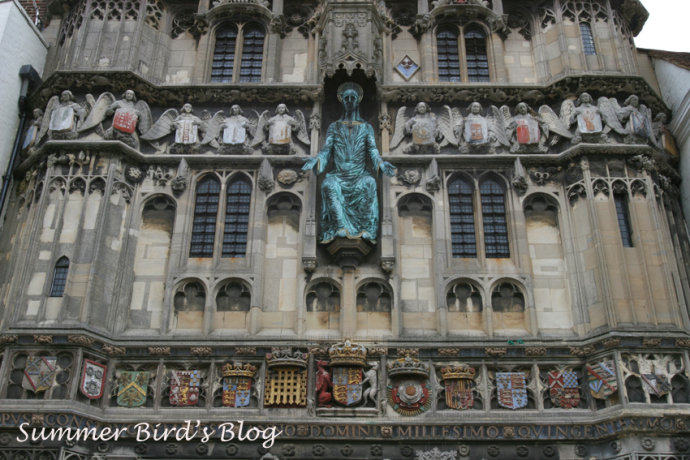

坎特伯雷教堂

在别的博客上搜的图 没有告诉人家 希望不要见怪

坎特伯雷座堂(Canterbury Cathedral),位于英国肯特郡郡治坎特伯雷市,建于公元324年,是英国最古老、最著名的基督教建筑之一,1452年,尼古拉五世下令重建,1506年由意大利最优秀的建筑师布拉曼特、米开朗琪罗、德拉·波尔塔和卡洛·马泰尔相继主持设计和施工,终于在1626年完成了现在的模样。它是英国圣公会首席主教坎特伯雷大主教的主教座堂。教堂的正式名称是“坎特伯雷基督座堂和大主教教堂”(Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury)。教堂已被列为世界文化遗产。由于年代久远,亟待修缮保护。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

剑桥国王礼拜堂

剑桥国王礼拜堂的拱顶像许多张开的扇子,称作扇拱。韦斯敏斯特修道院中亨利七世礼拜堂的拱顶作了许多下垂的漏斗形花饰,穷极工巧。

这时的肋架已失去结构作用,成了英国工匠们表现高超技巧的对象。英国大量的乡村小教堂,非常朴素亲切,往往一堂一塔,使用多种精巧的木屋架,很有特色。

未完待续....

|