平潭综合实验区位于福建省东部,与台湾隔海峡相望,为中国第五大岛屿。本项目场地位于平潭金井湾片区中轴,面朝开阔的海湾景观,东面与南面紧邻城市公园,市民活动丰富。建筑坐落在山海之间,大自然的风、雨、云、光构成了瞬息万变的景观。因此,设计的初衷旨在打造一处适应气候特征、回应景观资源、容纳市民生活的公共活动场所。

▽西南鸟瞰© 张超

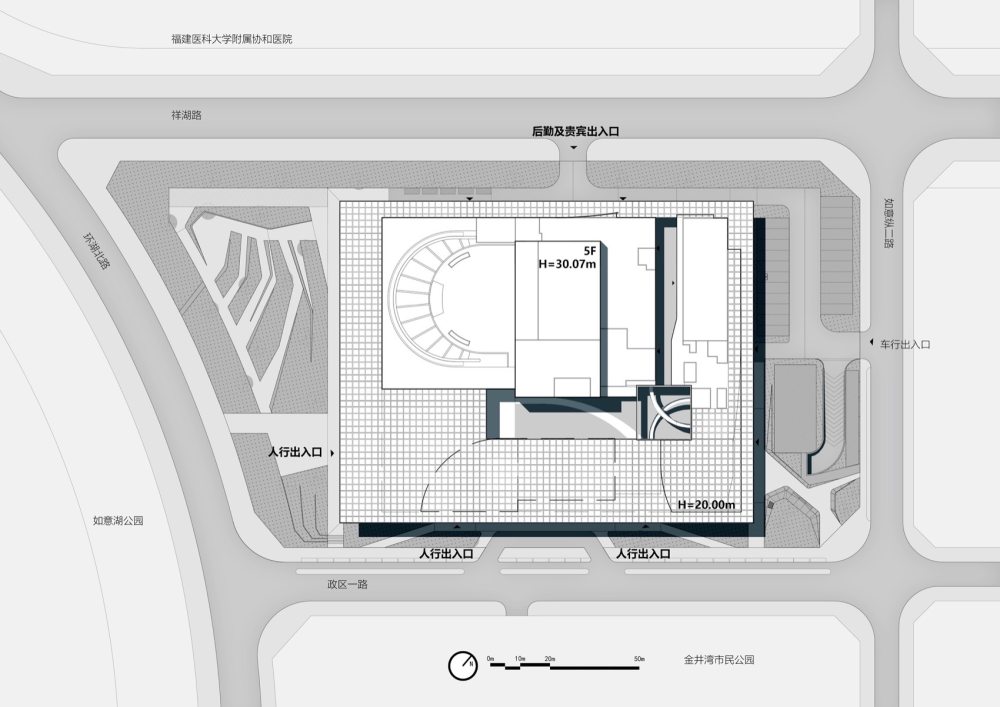

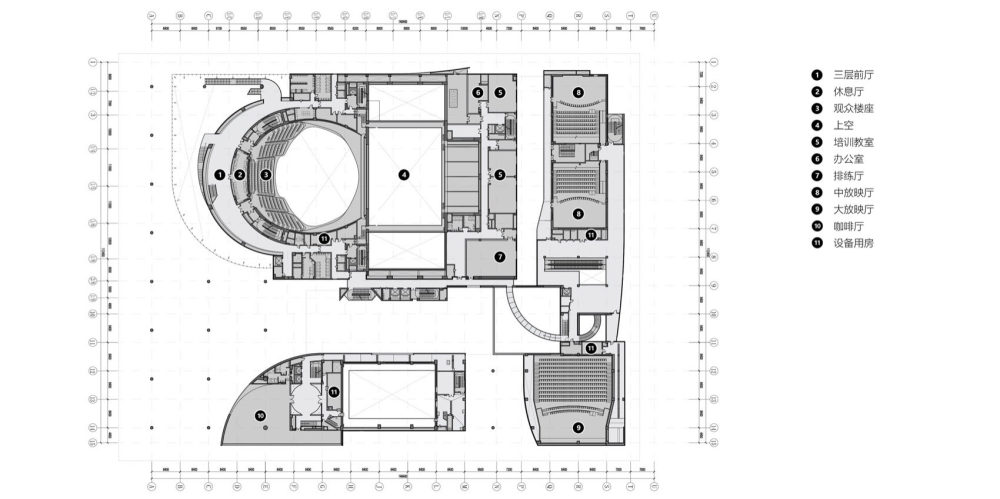

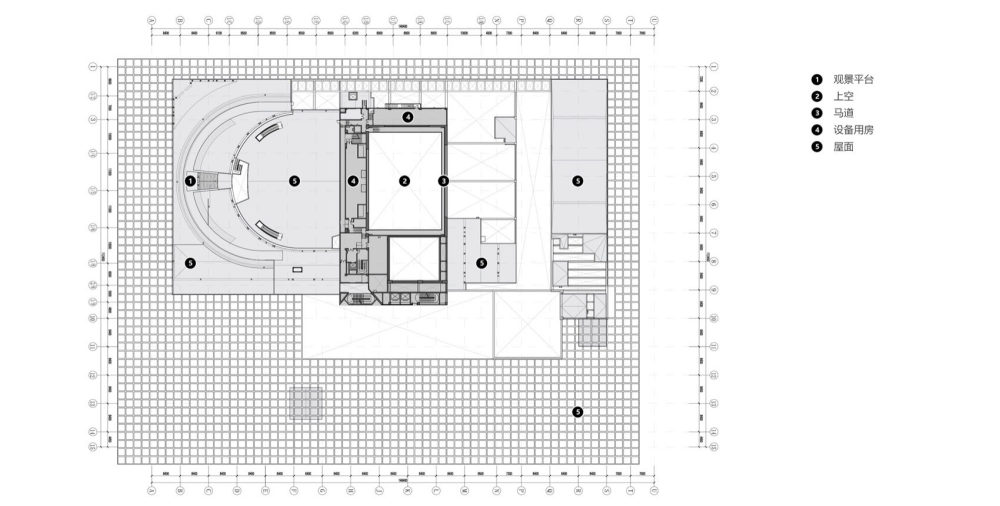

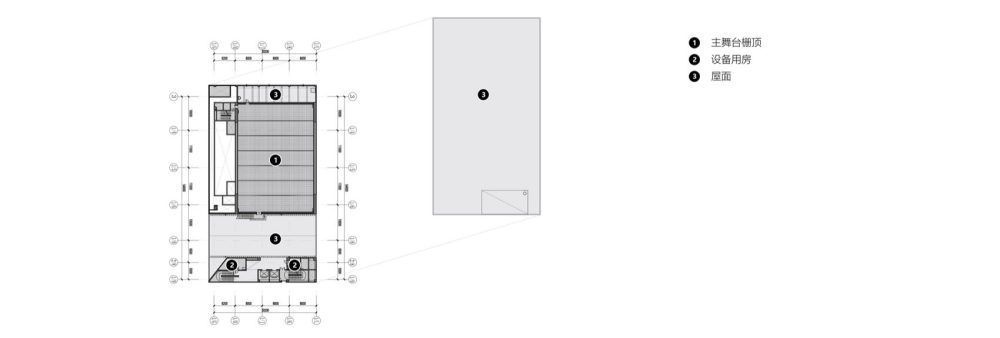

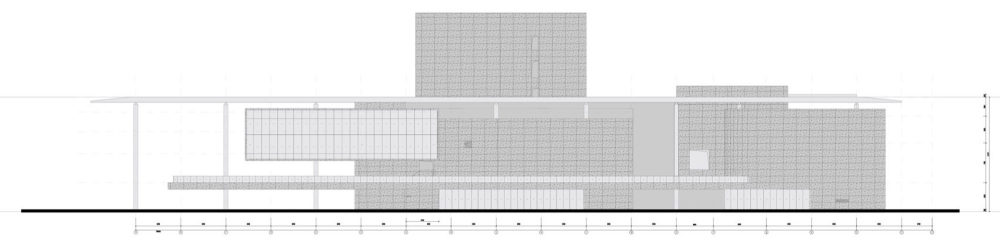

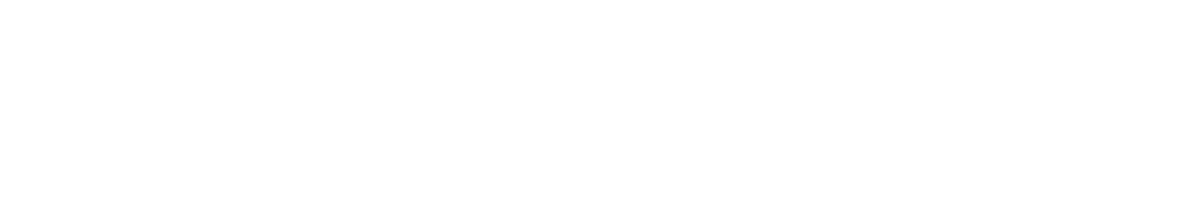

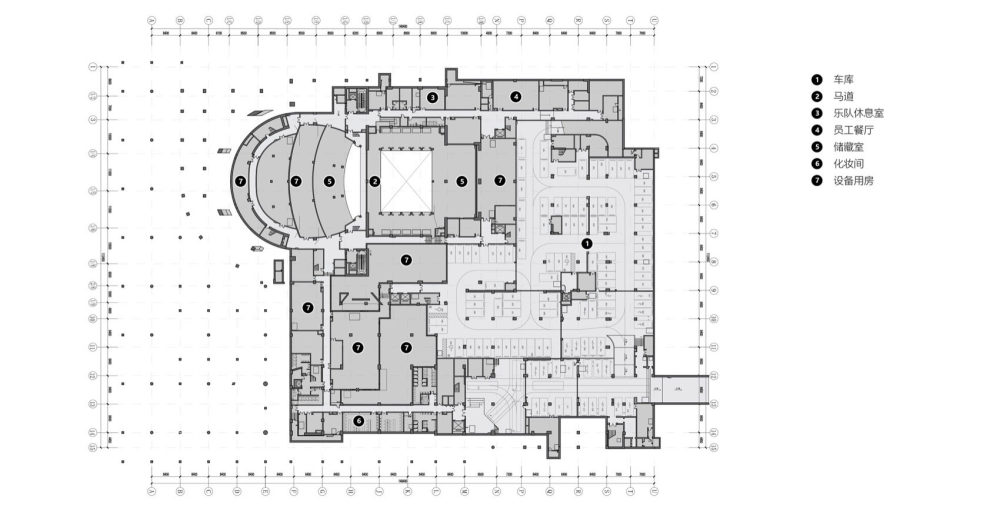

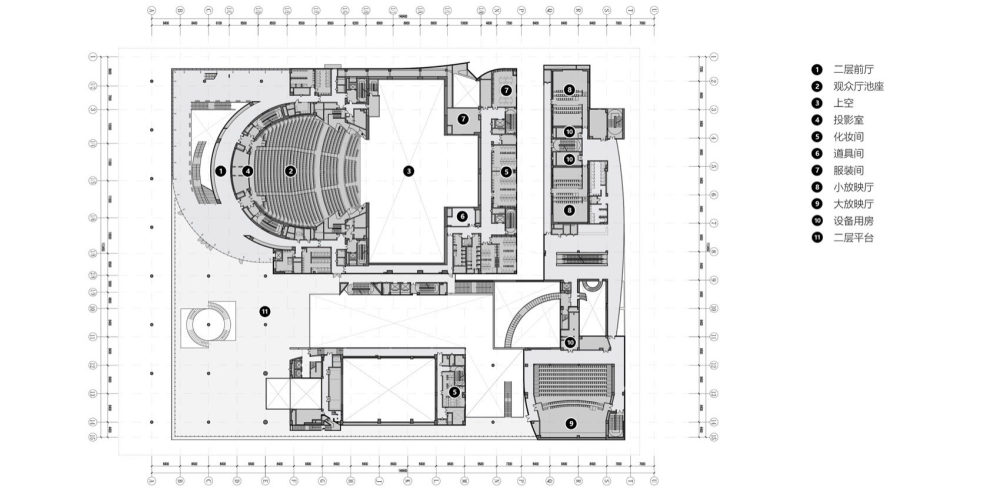

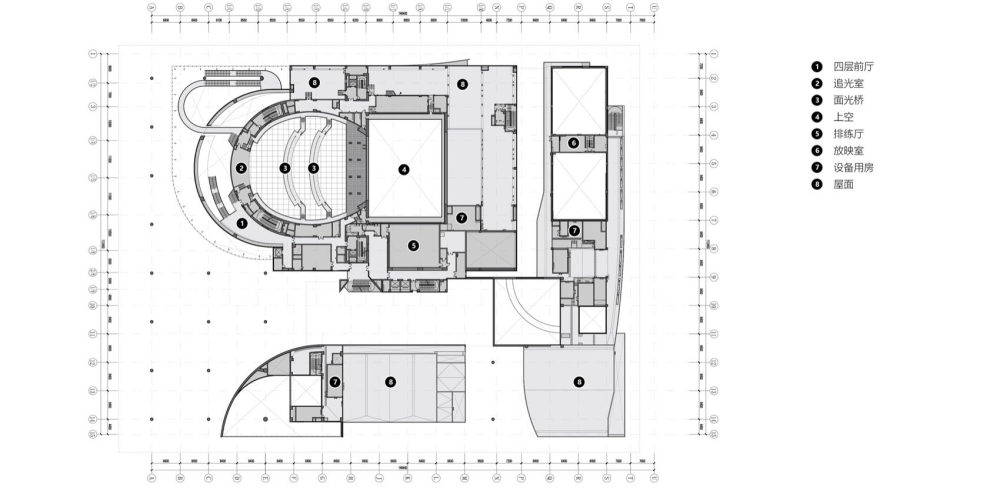

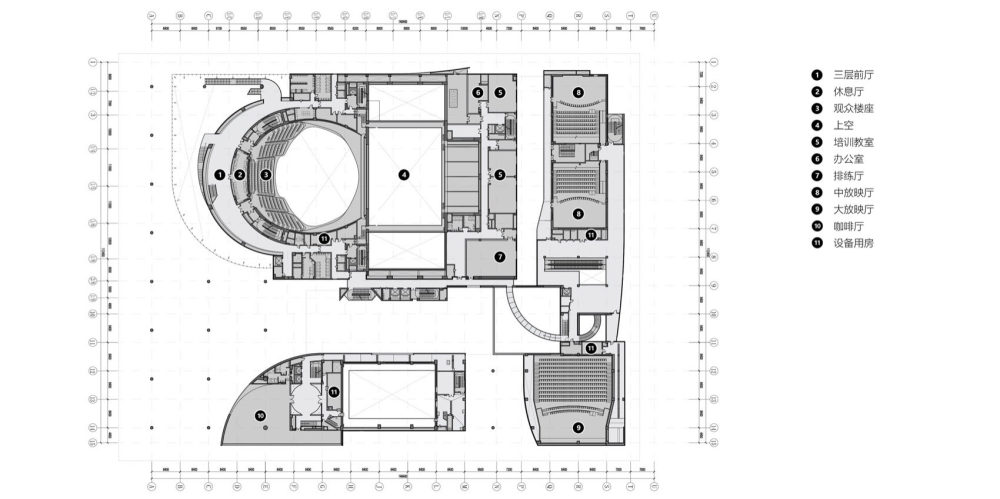

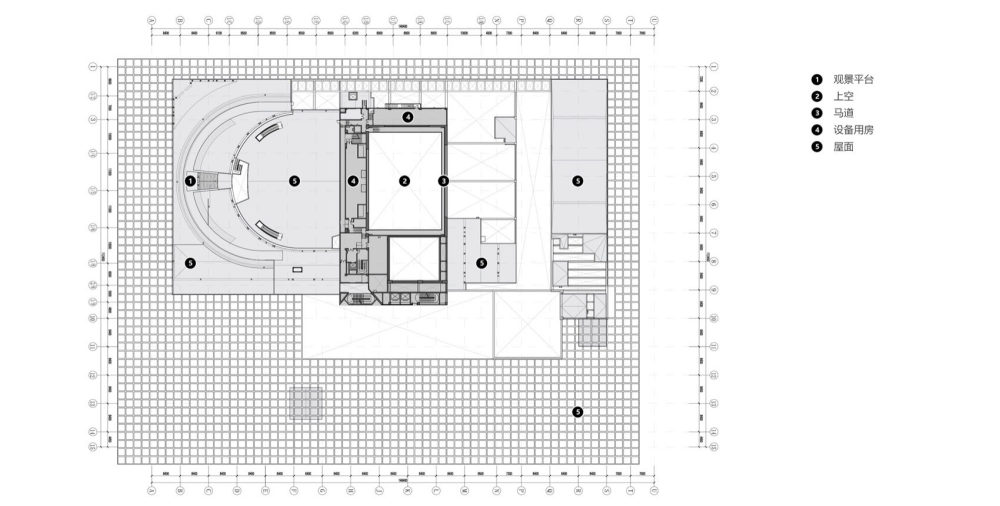

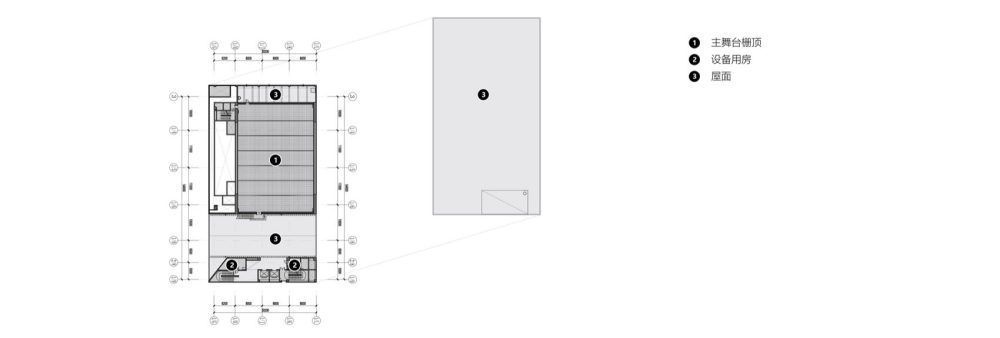

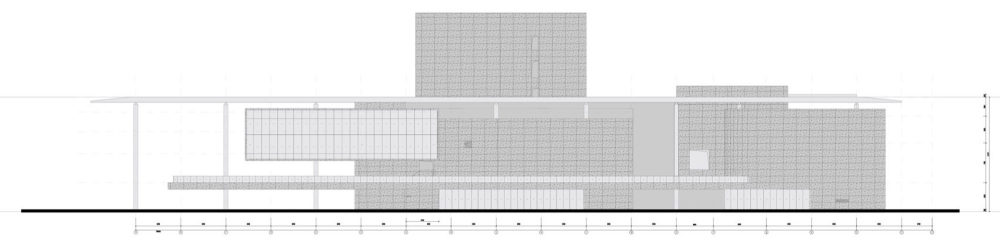

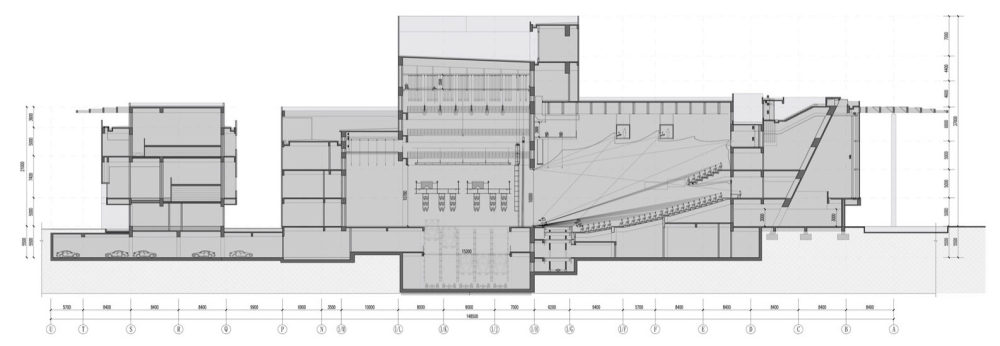

平潭国际演艺中心规划用地面积31374.0㎡,建筑面积38973.0㎡。项目功能包括1500座大剧院、400座多功能厅、公共文化中心,以及相应的配套用房。主要建筑体量布置于遮阳屋架之下,屋架高度约20m,大剧院台塔体量局部提升,高度约30m。

▽西北鸟瞰© 张超

▽西南鸟瞰© 张超

随着演艺文化产业的大众化与扁平化,观演建筑不再仅仅是单一的文化艺术表演场所,更是成为凝聚社会多元共鸣的场所。在本项目中,我们致力于消解传统剧院的距离感与封闭感,为其置入更多的可能性,让更多的市民进入并使用这个建筑。

▽东南鸟瞰© 张超

▽街道实景© 张超

▽主入口实景© 张超

建筑主体采用原色偏白的清水混凝土,搭配白色的钢结构屋架,营造朴素且富有亲和力的建筑形象。建筑的各个功能凝聚成独立体块,在建筑尺度上摈弃巨大的单一体量,而呈现相对小型、散置的体量,进而营造出一系列尺度宜人的公共空间。

▽主入口鸟瞰© 张超

▽主入口鸟瞰© 张超

▽街道立面© 张超

在朝向海湾的方向,入口广场抬升至5m标高,使人们的视线得以跨越景观树冠,眺望远处的海湾。遮阳屋架在广场上投下大面积的阴影,弧形的建筑边界引导海风进入。优美的自然景观与舒适的户外环境使入口平台成为一处容纳市民活动的城市客厅。

▽主入口平台© 张超

▽中庭© 张超

▽主入口平台© 张超

▽中庭© 张超

建筑体量从单体消解为群落,整个建筑拥有更多的“空隙”, 形成了从各个方向进入的丰富路径。从而打破“内”与“外”的界限,人们可以自然地从街道漫步至建筑之中。边界的消解使更多的建筑空间得以归还给市民,让人们停留和使用。

▽主入口双螺旋梯© 张超

▽首层灰空间© 张超

▽首层灰空间© 张超

▽中庭© 张超

▽中庭© 张超

▽中庭© 张超

丰富的路径串联起不同的功能,连接不同的标高,也穿越室内与室外。自由的漫游路径进一步消解了空间的边界。清水混凝土塑造的坚实体量与灵动的游廊形成“重”与“轻”的有趣对比。人们在行走中感受空间与光影的变化。

▽清水混凝土的坚实体量© 张超

▽中庭© 张超

▽建筑与光影© 张超

▽丰富的路径串联起不同的功能© 张超

▽中庭俯瞰© 张超

在清水混凝土的坚实体量之中,明亮的自然光线从天窗倾泻而下,为室内提供自然采光。随时间而变化的光影为沉静的清水混凝土带来了丰富的生命力。

▽大剧院前厅© 张超

▽仰视大剧院前厅© 张超

▽多功能厅前厅仰视© 张超

大剧院为1500 座的综合性剧场,观众厅采用柔和的线条与温暖的颜色迎接到来的观众。墙面如同被海风吹拂的水面,灯光点缀其中,如同星河流转。起伏的曲面是建筑创意与声学设计相互配合的结果,涟漪状的造型提供了良好的声音反射条件。

▽大剧院观众厅© 张超

400座的多功能厅采用机械座椅,机械座椅可折叠收纳,使其可以在阶梯式观演厅与平整大厅之间快速切换。同时,多功能厅两侧设有可折叠反声板,完全收纳以后,多功能厅将与户外庭院获得视线上的互动。

▽多功能厅© 张超

▽总平面图© BIAD SC

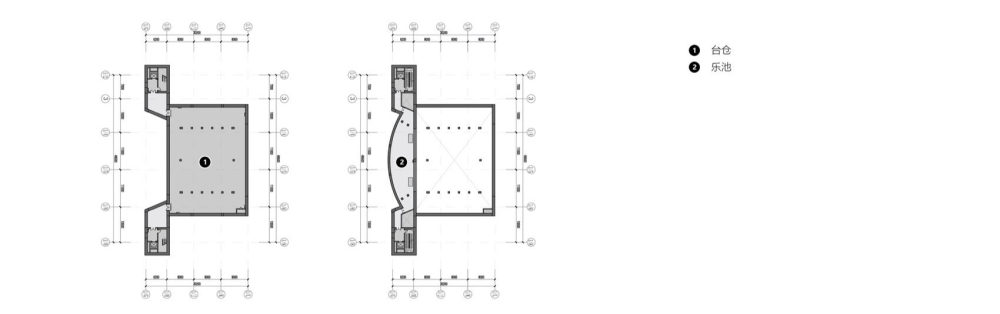

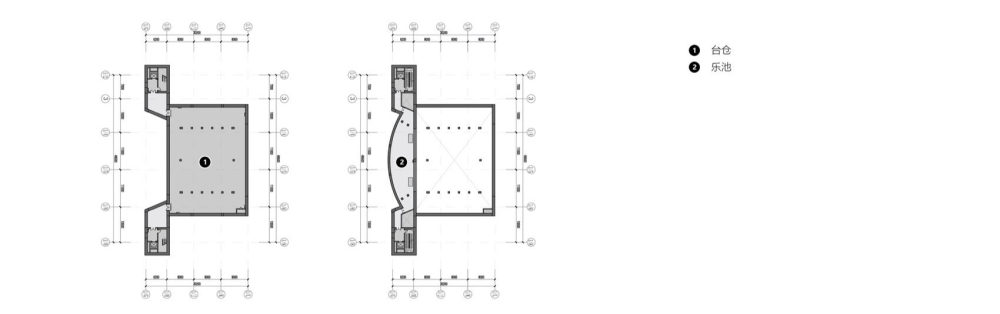

▽地下二、三层平面图© BIAD SC

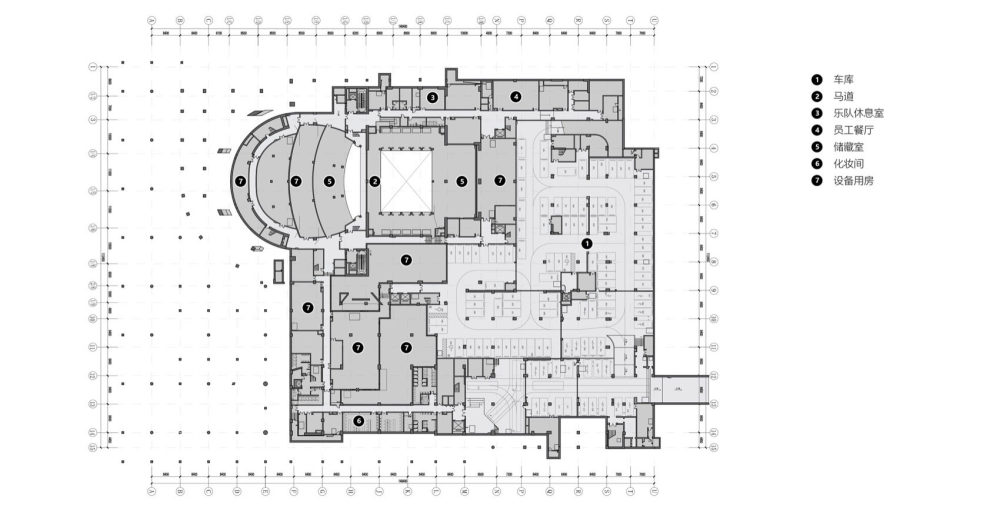

▽地下一层平面图© BIAD SC

▽首层平面图© BIAD SC

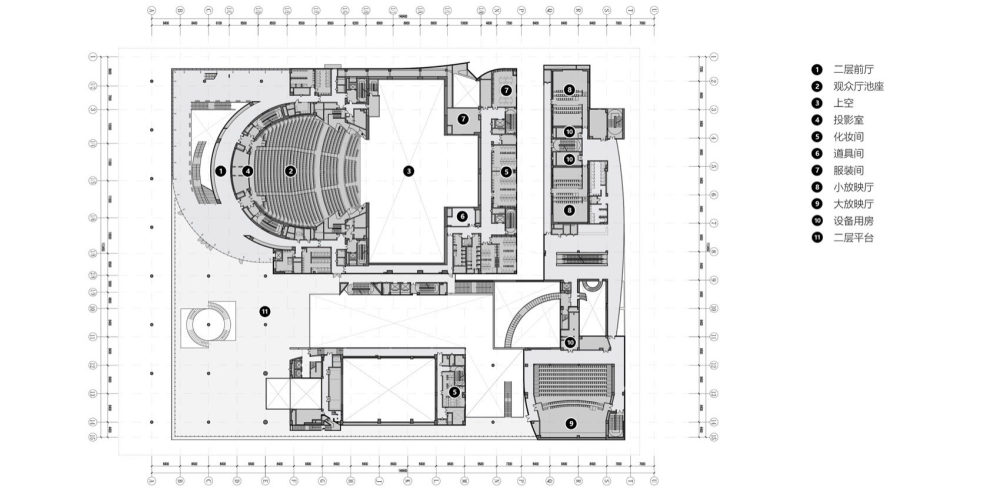

▽二层平面图© BIAD SC

▽三层平面图© BIAD SC

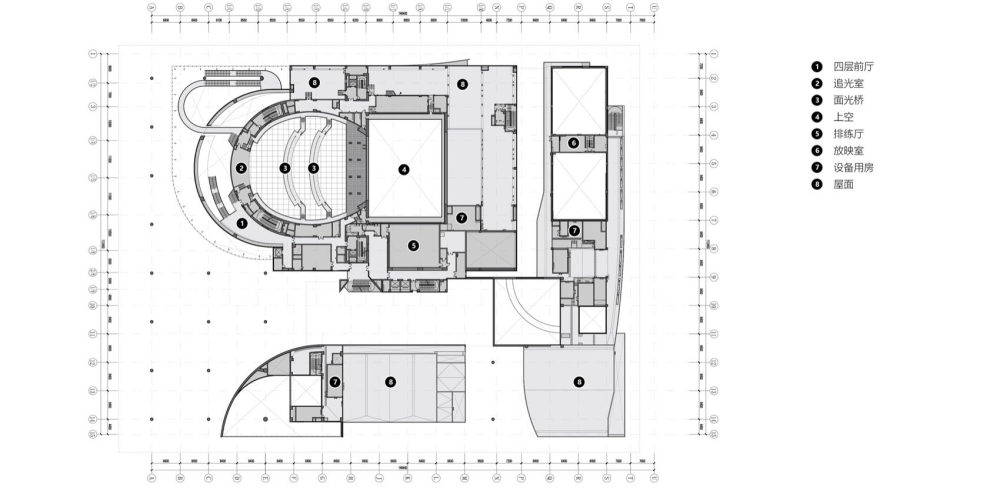

▽四层平面图© BIAD SC

▽五层平面图© BIAD SC

▽栅顶层平面图© BIAD SC

▽立面图© BIAD SC

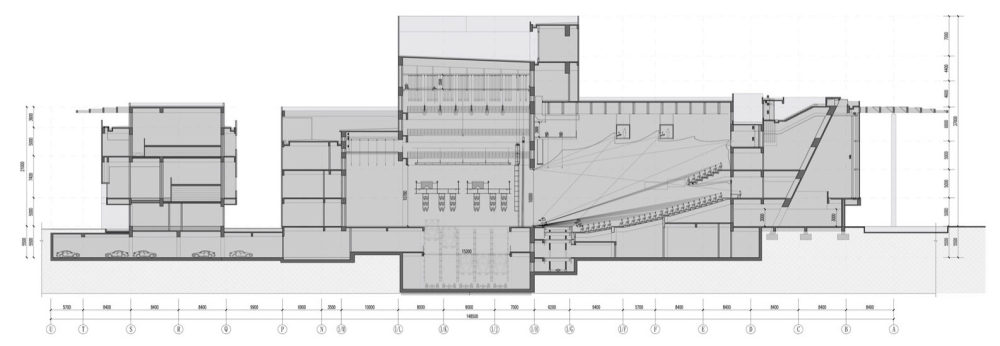

▽剖面图© BIAD SC

主要经济技术指标:

规划用地面积:31374.0㎡

总建筑面积:38973.0㎡

建筑高度:30.07m

建设单位:平潭综合试验区旅游集团有限公司

设计团队:

项目设计总指导:马国馨院士

项目负责人:黄捷

方案设计:黄皓山、杨晓波

项目经理:张桂玲

建筑设计:黄皓山、张桂玲、赵亮星、杨晓波、陈梓豪、林晓强、陈森林

结构设计:黄泰贇、符景明、程晓艳、杜元增、李源波、吴明威、翁沉卉、张郁林、卢明富

暖通设计:张慎、尹栋霖、蔡枫荣

电气设计:丘星宇、冯石琛、张泳琦、黎心宇、林晓明、刘小靖、罗远山、冯彦铮

给排水设计:叶军、胡雪利、巴音吉勒、李文昌、代琪

景观专设计:叶曼蓉、黄若锋、李子言

概算:刘东林

施工图设计单位:福建省交通规划设计院有限公司

泛光设计单位:光照未来(广州)照明创意设计有限公司

幕墙设计单位:构易建筑工程咨询(上海)有限公司

声学设计单位:上海章奎生声学工程顾问有限公司

摄影:张超建筑摄影工作室

|

发表于 2024-1-31 09:41:10

发表于 2024-1-31 09:41:10

已绑定手机

已绑定手机