“项目不仅保存了场地的文化记忆,

且具有前瞻性地展示了先进的可持续发展实践措施。”

PART ONE

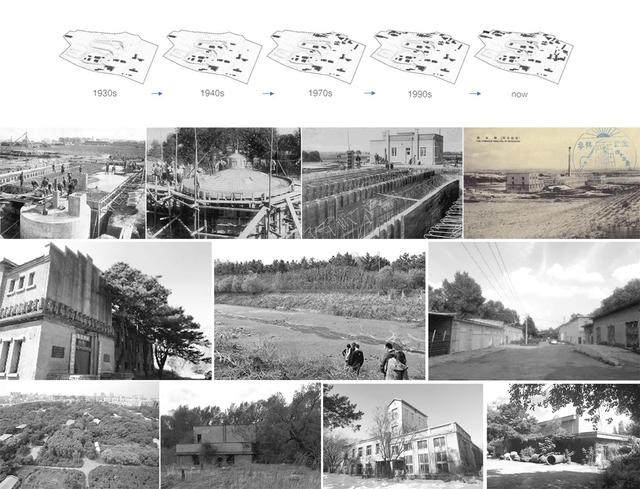

30万方生态绿地,80年长春市供水文化印记

伪满时期的保护建築,弥足珍贵的工业遗迹

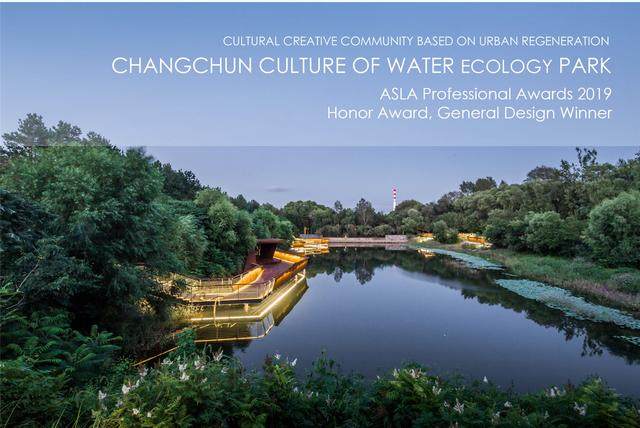

水文化生态园项目位于中国东北部老工业基地吉林省长春市,占地32公顷。项目原址是一座具有80年历史的水厂,其陆续建造了7套净水系统,供应着整个城市的生活用水。

⊙ 历史上的净水厂

2015年,原南岭水厂搬迁新址,老的厂区结束供水。2016年长春市政府希望针对水厂旧址进行改造,从而适应新的城市发展需求。

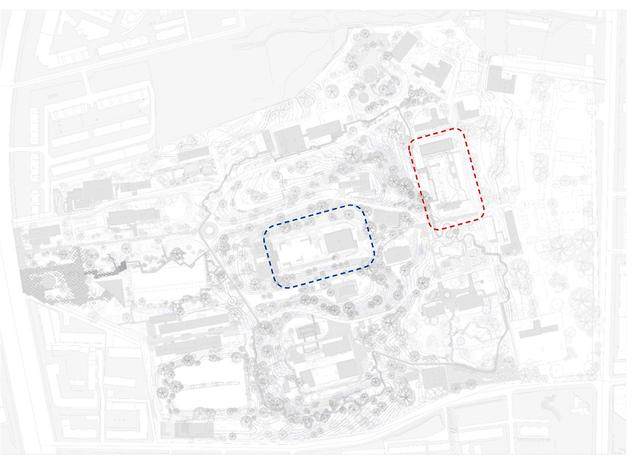

⊙总平PART TWO

项目定位为基于城市再生的文化艺术社区

最大程度保留了原生态自然环境,最大程度尊重历史痕迹

最大程度融入当代生活方式

設計特点一

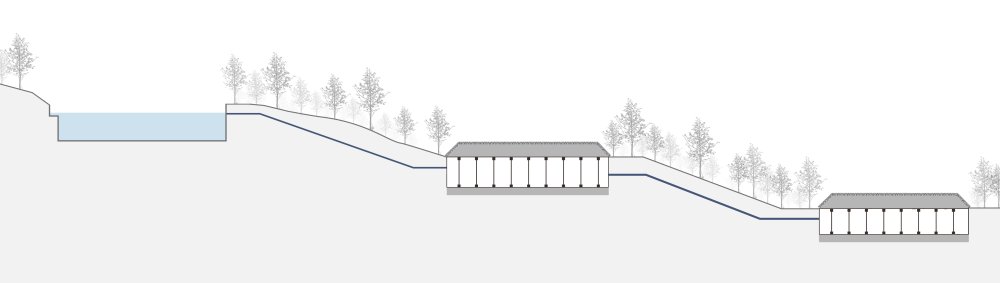

基于策划的地下水空间的再利用

蓄水池是园区的标志性遗址空间,现场情况比较复杂,地下空间的情况和管道很难摸排清楚。按照年代,历史价值、场地情况等要素进行分析,分为二种类型的設計处理方式。

1.人工干预:掀开顶盖,展现水池地下结构空间。設計師掀开池子的过程充满了各种不确定性和惊喜。池底场地痕迹大部分保留下来,在此基础上增加必要的景观设施。

2.低强度影响:保留地下池体结构,以池体顶盖覆土层利用为主。

⊙同一类型的下沉水池不同的設計理念及对于历史遗迹利用的不同手法

作为唯一被打开顶盖的水池,有太多的东西需要承载和表达。水池将北侧仪式感的老建築和南侧小建築融合在一起,原有两米高的通风道被改造为景观通道,钢格栅的立体交通让上下两层空间更加连通。

旧的池壁、钢板、木格栅、玻璃等材料被并置在一个空间,与环境充分融合。通道下的墙体将水池分成两个空间,一侧结合雨水花园和趣味净水设施的体验区,另一侧是柱阵与喷水雕塑形成的艺术空间。

满是水锈的墙体至今保留着斑驳的肌理,水池底原有的柱子作为场地的遗迹大部分保留下来。

設計上延续保留了场地的结构特征和肌理,清掉池体上的杂草,结合艺术装置,工业遗存构建的植入,形成了活力的多功能草坪空间。

建成后的草坪空间被市民充分利用,公共艺术的展示、集会活动等丰富活动在此开展。

設計特点二

景观化的雨水调蓄系统

场地原有的池体管道除了净化水源以外还是园区特有的雨洪净化系统,重新利用场地落差和池体,通过地表径流、雨水花园及池体净化系统,使整个园区实现自净化。

⊙雨水循环

原有露天水池被充分利用,赋予生态湿地功能,同时实现历史感的充分再现,人与环境的充分互动。

設計特点三

景观中的慢行系统

景观設計突出系统性,结合原址动植物生态环境,严格控制設計强度,形成了慢行系统。

慢行系统将场地原有的冲沟、建築、森林、露天水池及城市界面有机串联,并植入了丰富的社交场地,共同构建园区游览体系。

密林里空中栈桥为游人带来了独特的感官体验,为公园内原生的动植物提供了栖息及迁徙廊道,形成了人与动植物共存的生态结构。

設計特点四

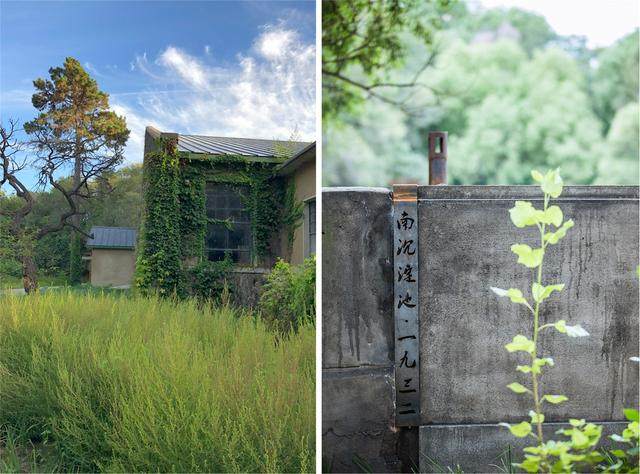

工业遗迹与自然的融合

尊重场地特性的設計减少开发带来的二次破坏,自然的植物与工业建築共同生长, 生长的爬藤是建築绿色的表皮。

尽量保护原有的场地材料,场地特征,并且重复利用遗迹材料,让园区在新生中也能带有历史的痕迹。

结 语

因水而生的建築和场地

中国城市再生及工业遗产保护新典范

长春水文化生态园在設計中以景观思维统筹规划、建築、景观、艺术装置等多专业;突出系统性,形成慢行系统、原址动植物生态系统、水生态自净化系统;严格控制設計强度,突出功能化、人文感;力求打造成中国城市更新及工业遗产保护新典范,开拓出与城市活动、产业结构升級充分融合的再生模式。这片因水而生的建築和场地,俨然已成为具有影响力的水文化生态标杆,以及中国乃至世界城市再生与生态资源共享、工业遗产保护的新典范。

|

发表于 2019-10-15 00:00:48

发表于 2019-10-15 00:00:48